по инвентарю имения Радзивиллов от 17 ноября 1628 года

Часть 1. Зачем нам этот документ и что он говорит именно о пивоварении

Коротко о источнике и методе

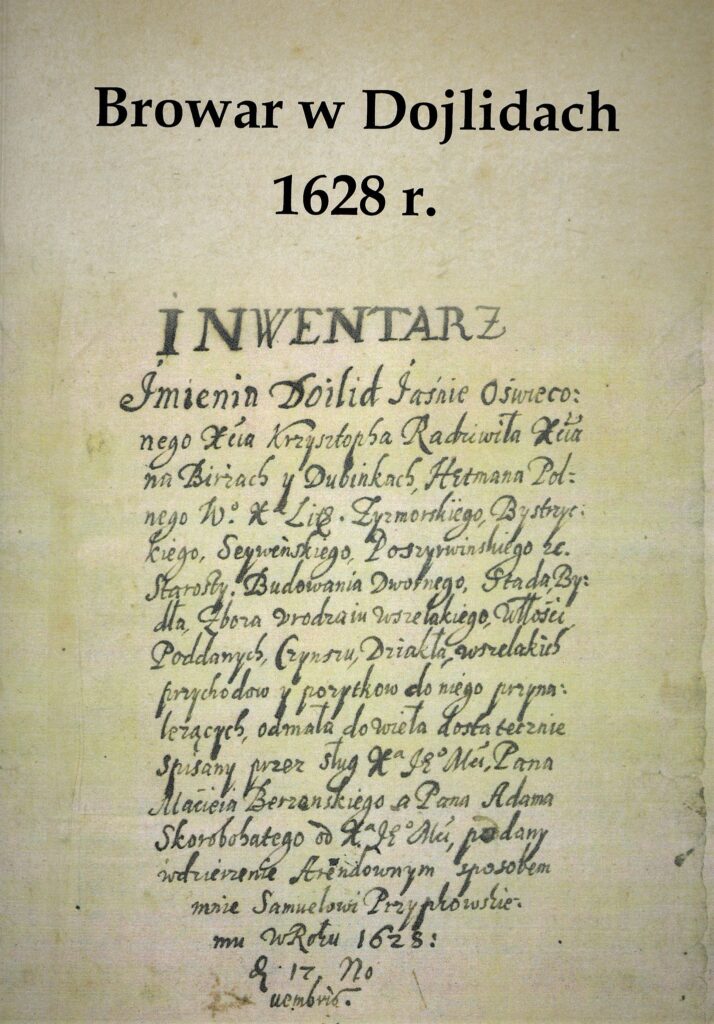

- Базовый источник: издание «Browar w Dojlidach 1628 r.», под ред. Адама Чеслава Доброньского (Kompania Piwowarska S.A., Warszawa–Białystok, 2022). Книга публикует и комментирует инвентарь имения Доилиды от 17 ноября 1628 г. [1].

- В статье ниже я сознательно вычленяю всё, что относится к пивоварне и смежным объектам технологической цепочки (солодовня, сушильня, амбар/бочки, гумно), а всё прочее (жилые дома, охотничьи и огородные подробности и т.п.) использую только как контекст — ровно в той мере, в какой это объясняет технологию и масштабы производства.

- Для сопоставления масштаба и структуры хозяйства я иногда ссылаюсь на свой материал по инвентарю местечка Сопоцкин (1704), как на ориентир позднейшего времени [2].

Ссылки:

[1] Browar w Dojlidach 1628 r., red. A. Cz. Dobroński, Kompania Piwowarska S.A., Warszawa–Białystok 2022. (печатное издание; все факты о Доилидах в тексте ниже — из этого издания)

[2] Статья о Сопоцкине (1704): https://pbp.by/?p=529

Что точно зафиксировано в инвентаре про пивоварню

По тексту описи и сопровождающим комментариям в книге [1]:

- Отдельное здание пивоварни, крытое деревянной дранкой — специально выделенный производственный корпус, а не «угол дома» [1].

- Медный варочный котёл на каменной печи — прямо указано, что котёл «старый, но годный к употреблению» («stary, ale godny do użycia») [1]. Это дорогая технологическая позиция для XVII века, отличающая пивоварню магнатского уровня от архаичных решений без металлического котла.

- Производственная оснастка: деревянные кадки, жёлоба для перелива сусла, рабочие столы и скамьи — базовый набор для горячего и холодного отделов на деревянной таре [1].

- Солодовня примыкает к пивоварне: глиняная печь, лопаты/мешалки для переворота солода, решета, площадки/ямы под сушку — это свидетельствует о полном цикле от солодоращения до варки на месте [1].

- Сушильня солода (крытая соломой) и амбар (spichlerz) рядом — логистика зерна/солода и размещение топлива (дров для топки)/инструмента сконцентрированы в «пивоварном кластере» [1].

- Бочки (десятки единиц разных размеров) — ключ к выводу о масштабах: пиво не только для двора, но и на вывоз/продажу; без бочечного фонда «массовое» пивоварение невозможно [1].

- Гумно и большая стодола поблизости — постоянная подпитка зерном и место оборота снопов: прямая связка «поле → гумно/стодола → солодовня → пивоварня→ бочки/амбар» [1].

- Колодец и пруд — водная база для пивоварения, но в инвентаре явно не указано откуда брали воду, с колодца который размещен около пивоварни или с пруда.

Вывод из 1–8: Доилиды в 1628 г. — это полноценный пивоваренный комплекс (от солода до склада готового продукта), а не «кустарная варка». Этот минимум подтверждён самим инвентарём [1].

Почему это важно для истории белорусского пивоварения

- Технологический уровень. Наличие медного котла в 1628 г. — признак зрелой технологии (инвестиции в металл, стабильный режим варки). Это отделяет Доилиды от более ранних и сельских практик без котла (разогрев камнями и т.п.), о которых в данном документе ничего не сказано — поэтому здесь мы не экстраполируем. Мы фиксируем только факт котла [1].

- Полный цикл у одного владельца. Солодовня + сушильня + пивоварня+ амбар/бочки показывают интегрированную схему: сырьё не покупают «на стороне» системно, а готовят сами. Это редкость для мелкого производства и норма для магнатского [1].

- Признак рынка. Десятки бочек разных объёмов — сильнейший количественный маркер: в условиях XVII века именно бочечный фонд масштабирует оборот. Это позволяет осторожно, но обоснованно говорить о производстве на рынок, а не только «на стол двора» [1].

- Сопоставление (контекст). Позднейший инвентарный материал по Сопоцкину (1704) также показывает связку «котёл—солодовня—бочки», но меньшего масштаба; это удобная точка сравнения, хотя она из другой локации и более поздней даты [2].

Где здесь «экономика» пива

Инвентарь Доилид — не прайс-лист и не даёт цен, но он выдаёт структуру издержек и капитала:

- Капиталоёмкие элементы — котёл, здания, сушильня, бочечный фонд — уже вложены; это объясняет, почему пивоварня должна работать регулярно, иначе фонд простаивает [1].

- Агро-база (гумно, стодола, амбары) и транспортная тара (бочки) означают, что продукт предполагается сохранять и перевозить — логика товарного оборота, а не «разовый вар» [1].

Всё это — прямые следствия из «планировки» и перечня вещей в инвентаре; никаких численных объёмов варок документ не даёт, поэтому количественные оценки мы не вводим.

Как читателю «увидеть» процесс по-доилидски

- Зерно поступает с полей → гумно/стодола (снопы, просушка, оборот).

- Идёт в солодовню (замачивание/проращивание/переворот лопатами и мешалками, сушка у печи) [1].

- Пивоварня: затор/фильтрация/кипячение в медном котле на каменной печи; жёлоба и кадки обеспечивают переливы и холодные операции [1].

- Разлив в бочки (уже подготовленные и учтённые в амбаре) → хранение/транспорт [1].

Это — редкий для XVII века «снимок» всех узлов одной усадьбы, и именно поэтому Доилиды так ценны для реконструкции ремесла в ВКЛ [1].

Контекст состояния пивоварни во времени

- 1628: комплекс «в удовлетворительном состоянии», котёл «старый, но годный»; все ключевые узлы присутствуют [1].

- 1650-е (потоп): комментарии редактора фиксируют упадок и утраты по всей усадьбе, включая пивоварню (важно: это уже послевоенная фиксация, другой по времени пласт сведений, но в издании он дан как историческая рамка) [1].

Часть 2. Как был устроен пивоваренный комплекс

Здание пивоварни и оборудование

Инвентарь 1628 года фиксирует отдельное строение, крытое дранкой/гонтами, внутри которого располагался весь варочный узел [1]. Главный элемент — медный варочный котёл, установленный на каменной печи. Прямо сказано: котёл «старый, но ещё годный к употреблению» («stary, ale godny do użycia»).

Это очень важная деталь: в то время металлические котлы стоили дорого, и их наличие говорило о серьёзных вложениях. Большинство «архаичных» деревенских пивоварен обходилось деревянными чанами и нагревом раскалёнными камнями. Доилиды же уже к 1628 году имели полноценный металл, что ставит эта пивоварня в один ряд с хозяйствами магнатского уровня.

Внутри пивоварни упомянуты:

- кадки — для затора, брожения или временного хранения сусла,

- жёлоба — для переливания жидкости,

- скамьи и столы — рабочая мебель для пивоваров.

📌 Всё это указывает на отлаженный технологический процесс: нагрев, перелив, фильтрация, охлаждение, работа с тарой.

Солодовня и сушильня

Пивоварня была не «одиночкой», а частью целого технологического кластера. К нему примыкала солодовня — помещение, где из зерна готовили солод.

В инвентаре описаны:

- глиняная печь для обогрева,

- лопаты и деревянные мешалки для переворачивания проросшего зерна,

- решета для просева,

- специальные площадки и ямы для сушки.

Солодовня соединялась с отдельной сушильней, крытой соломой. Там держали дрова и вспомогательные инструменты.

📌 Наличие собственной солодовни означает: в Доилидах делали полный цикл пива — от зерна до готового напитка. Это отличает пивоварню от небольших цеховых или монастырских варок, где солод нередко закупали отдельно.

Амбар и бочки

Важнейшая часть инвентаря — упоминание амбара (spichlerz), где хранились зерно и бочки с готовым пивом.

Особое внимание в описи уделено именно бочкам: их было десятки, разных размеров. Это ключевой показатель масштаба.

- Без бочечного фонда пиво не могло быть массовым товаром.

- Бочки обеспечивали транспортировку и хранение, а значит, продукт шёл не только на двор Радзивиллов, но и в продажу.

📌 Можно с уверенностью сказать: пивоварня в Доилидах была рыночным производством, а не просто «для двора».

Гумно и зерновая база

В описании хозяйства фигурируют гумно (зернохранилище), стодола (сарай для снопов) и другие постройки для хранения урожая. Всё это — база для работы пивоварни.

Связь здесь прямая:

поле → гумно/стодола → солодовня → пивоварня→ бочки/амбар.

📌 То есть весь цикл — от урожая до готового пива — был замкнут внутри одного двора.

«Пасека, рыба и куры индийские»

Хотя это напрямую не относится к пивоварению, сам инвентарь отмечает и другие элементы хозяйства: свинарники, овчарни, сады с яблонями, пять пчелиных ульев, пруд с рыбой, даже «куры индийские».

Для нас это важно как контекст: пивоварня была частью разнообразного фольваркового хозяйства, где всё взаимосвязано. Например:

- остатки после варки пива (дробина) шли на корм скоту,

- мёд из пасеки мог добавляться в пивные смеси,

- зерновое производство обеспечивало и хлеб, и пиво.

Часть 3. Экономика и значение пивоварни

Масштабы производства

Инвентарь прямо не даёт цифр варок или объёмов, но несколько деталей позволяют оценить масштабы:

- медный котёл — дорогая вещь, требовавшая регулярного использования; держать его «про запас» не имело смысла, значит, варили часто;

- десятки бочек — главный индикатор: бочечный фонд обеспечивал и хранение, и торговлю. Количество бочек выводит Доилиды за рамки «домашней варки»;

- наличие солодовни и сушильни подтверждает полный цикл производства.

📌 Всё это указывает, что Доилиды были регулярной пивоварней рыночного типа, а не только «дворовой кухней».

Экономическая роль

Пивоварение в XVII веке было не развлечением, а частью экономики фольварка.

- Урожай зерна превращался в продукт с добавленной стоимостью.

- Пиво хранилось и перевозилось в бочках — это делало его «товаром», а не скоропортом.

- Вода считалась небезопасной, вино — дорогим, а пиво занимало нишу массового напитка для слуг, ремесленников, военных, горожан.

В документах Речи Посполитой упоминается, что пиво стоило дешевле хлеба, но продавалось массово. Для магнатов вроде Радзивиллов это было способом не только снабжать хозяйство, но и извлекать прибыль с окрестных рынков.

Судьба пивоварни

После 1628 года хозяйство ещё несколько десятилетий оставалось у Радзивиллов. Но уже в 1650-х годах, во время «Потопа» (вторжение шведов и московитов), Доилиды сильно пострадали.

В инвентарях 1658 года отмечается:

- здание пивоварни в плохом состоянии,

- оборудование пришло в негодность,

- часть имущества утрачена.

📌 Таким образом, документ 1628 года фиксирует момент расцвета пивоварни— накануне больших войн, которые разрушили не только хозяйство Радзивиллов, но и многие подобные комплексы по всей территории ВКЛ.

Часть 4. Заключение и значение источника

Инвентарь как «снимок эпохи»

Документ 1628 года показывает Доилиды в момент расцвета. В нём зафиксированы:

- все элементы пивоваренного комплекса (котёл, солодовня, сушильня, амбар, бочки);

- инфраструктура снабжения (гумно, стодола, склады);

- контекст большого фольварка с садами, огородами, прудами, скотом и даже пасекой.

📌 Это редчайший случай, когда можно увидеть полный цикл пивоварения XVII века в конкретной локации на территории современного Белостока (исторически — ВКЛ).

Почему важно для истории белорусского пивоварения

- Локализация. Доилиды были частью владений Радзивиллов — магнатского рода, тесно связанного с историей Беларуси и Литвы.

- Технология. Медный котёл, собственная солодовня и сушильня показывают высокий уровень техники для 1628 года.

- Экономика. Десятки бочек доказывают: пиво шло не только на стол двора, но и на рынок. Это пример магнатского коммерческого пивоварения.

- Социальный контекст. Пивоварню обслуживали арендаторы и слуги (например, Самуил Пшипковский — арианин, «брат-поляк»). Это отражает разнообразие людей, вовлечённых в производство.

- Сравнение. Сопоставление с Сопоцкином (1704) и другими пивоварнями ВКЛ помогает проследить эволюцию хозяйств: от полного цикла магнатских комплексов — к более скромным местечковым.

🔑 Итог

Пивоварня в Доилидах (1628) — это:

- один из старейших зафиксированных пивоваренных комплексов Подляшья, который мне попался на данный момент,

- пример того, как в ВКЛ пивоварение выходило за рамки ремесла и становилось частью большой экономики,

- источник, позволяющий реконструировать технологию, масштабы и социальный контекст магнатского хозяйства.

📌 Для исследователей и пивоваров сегодня — это не только ценная историческая справка, но и вдохновение: в XVII веке пиво уже стояло в самом сердце жизни двора, деревни и региона.