Часть вторая: от Цереры к Doppel-Bier’у

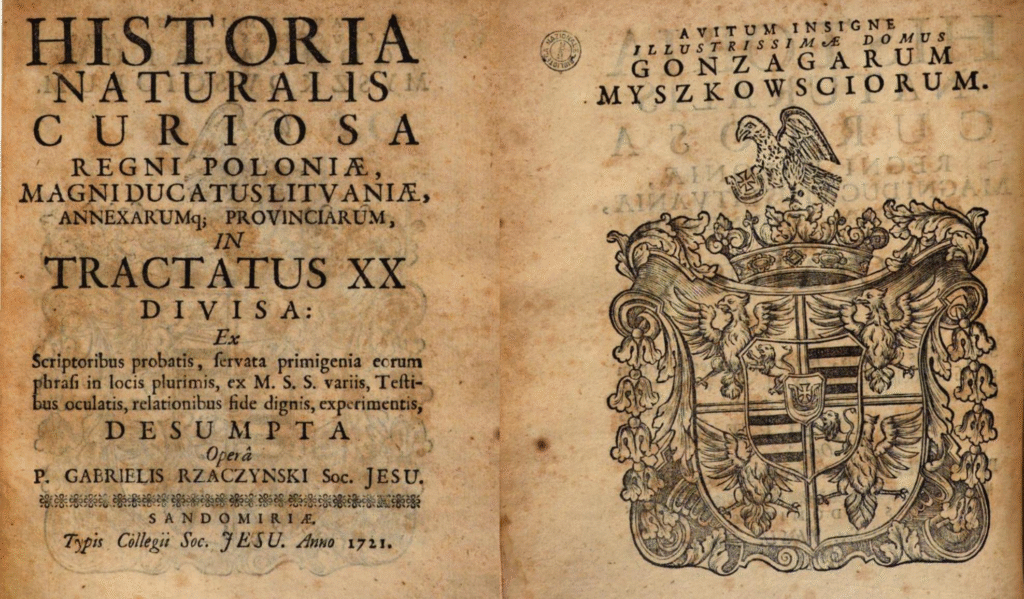

По материалам труда: Gabriel Rzaczyński, Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniae… (Сандомир, 1721)

Введение: от мёда к зерну

В первой части нашего исследования мы обращались к сладкой, тягучей жидкости, которую столь высоко ценили в Речи Посполитой — к питному мёду. Мёд, воспетый поэтами и рекомендованный врачами, был не просто напитком, но частью культуры, ритуала, дипломатии. Мы изучали его состав, лечебные свойства, виды, географию производства и цену [см. первую часть статьи].

Теперь же, продолжая наш экскурс по страницам «Historia Naturalis Curiosa…» Габриэля Жончинского (1721), мы переходим к другому напитку — куда более повседневному, но не менее важному. Это — пиво (cerevisia). Напиток, рождаемый землёй, огнём, водой и умением. В отличие от мёда, пиво варили массово и повсеместно. Оно стало основой стола, экспортной статьёй, объектом гордости регионов — от Гданьска до Орши, от Вильны до Кракова.

Речь Посполитая XVII–XVIII веков — это страна пива. Страна, где на одного винопийцу приходилось десять любителей хорошего ячменного напитка. И если мёд был напитком шляхты и застолий, то пиво сопровождало каждый день горожанина, крестьянина, студента, монаха, врача и короля. И именно об этом — о пиве, его видах, составе, цене, местности, традиции и значении — рассказывает в своей книге натуралист, врач, путешественник и иезуит Габриэль Жончинский.

I. Плодородие зерна и расцвет пивоварения

Чтобы говорить о пиве, начнём с земли. Без неё не было бы зёрен — а без зерна не бывает пива.

В трактате XVIII («De Frumento et Cerevisia») Жончинский подробно описывает исключительное плодородие земель Великого княжества Литовского, прежде всего Литвы и Белой Руси (территории современной Беларуси). По его словам, урожайность здесь так велика, что посевы всегда достигают зрелости, а дешёвизна зерна поражает даже иностранных купцов. Он сравнивает эту землю с обителью богини Цереры, покровительницы плодородия [1].

Как указывает Жончинский со ссылкой на Блау [2], в Ригу и Кёнигсберг прибывают тысячи речных судов, везущих зерно и лен с литовских и белорусских земель. Порты Пилавы (Балтийск) и Мемеля (Клайпеда) становятся воротами для экспорта десятков тысяч ластов (дометрическая мера объёма) зерна и тонн льняного семени.

На рынке Вильны, замечает он, можно прокормить целое войско — настолько велики изобилие и низкие цены. Белая Русь особенно богата рожью, пшеницей, ячменем, овсом, коноплёй, льном, а главное — хмелем, столь необходимым для пивоварения [7].

Эти данные подтверждают и другие источники. По свидетельству Красинского [6], хлеб (в т.ч. ржаной) продавался в Вильне в таких размерах, что один его каравай мог быть слишком тяжёл даже для сильного мужчины.

II. Цены на зерно

Вопрос цен — ключевой для понимания роли пива в экономике.

На основе данных Жончинского, мы можем представить следующую таблицу:

| Год | Локация | Зерно | Цена | Мера объема | Примеч-е |

|---|---|---|---|---|---|

| 1405 | Гданьск | рожь | 5 марок | 1 ласт (~3282 л) | [8] |

| 1405 | Гданьск | пшеница | 7 марок | 1 ласт | [8] |

| 1405 | Гданьск | ячмень | 3.5 марки | 1 ласт | [8] |

| 1405 | Гданьск | овёс | 1.5 марки | 1 ласт | [8] |

| 1533 | Гданьск | — | 6 флоринов | 1 ласт | [8] |

| 1523 | Пруссия | рожь | 3 гроша | 1 модий (~8,7 л) | [9] |

| 1523 | Пруссия | овёс | 1 грош | 1 модий | [9] |

| 1558 | Пруссия | рожь | 8 грошей | 1 медимн / корец (~52–55 л) | [10] |

Из этой таблицы видно: зерно в Речи Посполитой стоило дёшево (сам Жончинский в тексте это подчеркивает) даже в сравнении с соседними государствами. Это обеспечивало обильное пивоварение и экспорт продукции.

III. Пиво как продукт земли, ума и огня

Пиво, пишет Жончинский, получило своё имя от Цереры — богини плодородия, и это название вполне заслуженно. Его варят из воды, обработанного зерна и лугового хмеля (lupulus salictarius), и каждый регион придаёт напитку свои особенности: по вкусу, цвету, аромату, густоте и сроку хранения [11].

Автор отмечает, что особенно долговечным считается мартовское пиво. Зёрна, к этому времени лишённые зимней влаги, дают более стойкий и насыщенный напиток. Он питательный, бодрящий, укрепляющий. По наблюдению Жончинского, в странах, где пиво пьют много, люди сильнее физически, чем в винопийных регионах — и менее подвержены подагре и хирагре (поражениям суставов рук) [12].

Фишер и Сент-Ивани, на которых ссылается Жончинский, прямо заявляют: пиво укрепляет, питает, не вредит организму так, как вино, и потому заслуживает высокой оценки. Хотя, добавляет он с ироничной честностью, поклонников вина в науке всё же больше, и авторитет их выше.

IV. Данцигское пиво

Особое место отведено в труде пиву из Данцига (Гданьска), которое высоко ценили врачи и путешественники. Доктор Пласкокомус из Кёнигсберга, по мнению Жончинского, ставит его выше всех остальных сортов — прусских и немецких [13]. Это пиво, утверждает он, питательно, полезно для крови, придаёт лицу румянец и может даже использоваться как лекарство.

Приведён яркий анекдот: греческие и итальянские спутники автора, попробовав данцигское пиво (Topenebier), сначала не поняли, что пьют, и стали называть напиток «сиропом» (syrupus), требуя его снова и снова, пока не опустошили всю бочку за один обед [14].

Гданьское пиво Doppel-Bier экспортировалось в Лондон, Амстердам, Шотландию и даже на Балканы, где его пили с сахаром и использовали для лечения простуды. В Гамбурге его даже смешивали с китовым спермацетом и применяли в медицине для лечения заболеваний позвоночника.

По свидетельству Клюверия [4], в Гданьске хранили пиво шестидесятилетней выдержки, настолько густое и тёмное, что его давали только больным. Андреас Целларий [15] сообщает, что в городе варили до тридцати сортов пива, часть из которых производилась внутри городских стен.

V. География пива: от Орши до Шадека

Одно из достоинств труда Жончинского — географическая точность. Он не просто говорит о пиве, а называет десятки мест, где варят напиток, достойный похвалы. Это позволяет воссоздать «пивную карту» Речи Посполитой начала XVIII века.

Беларусь (современные территории):

- Орша (Oršany), Толочин (Tołczin): упомянуты среди центров пивоварения Великого княжества Литовского.

- Слуцк (Capitanatus Sluchoviensis): вода здесь настолько мягкая, что без добавления соли пиво не удаётся сварить как следует.

- Гродно (Grodna): на новом рынке есть три колодца с водой, идеально подходящей для пивоварения; на старом рынке — ещё два, но худшего качества.

- Давид-Городок: земли вокруг него дают обильные урожаи хмеля и зерна — важное условие для стабильного пивоварения.

Литва:

- Ковна (Каунас), Бальвержишки — источники пива, заслуживающего похвалы.

- Упоминается, что во время цветения Немана (реки) у слияния с Вилией (ныне Нярис), вода в этом месте становится непригодной для варки пива или мёда.

Польша и другие регионы:

- Классические центры пивоварения — Краков, Варка, Лович, Периковия (местоположение неизвестно), Пшемысль, Вроцлав.

- В Великой Польше — Лвувек, Вронки, Лобженица, Гродзец.

- В Подляшье — Медзиржецкое пиво.

- В Куявии — Быдгощ.

- В Добжиньской земле — Гужно.

- В Кашубии — Косьцежина, Пуцк, Лемборк.

По словам Сирениуса [16], лучшие сорта польского и литовского пива не только вкусны, но и прохладительны, питательны и улучшают кровь. А автор Haur [17] приписывает особые лечебные свойства напиткам из Ловича и Джевицы.

VI. Цены на пиво и меры: экономика пивной Речи Посполитой

Пиво в Речи Посполитой имело не только вкусовое, но и стратегическое значение. Это видно по тому вниманию, которое Жончинский уделяет его ценам.

В 1594 году в Познанском воеводстве цена за бочку лучшего пива Kucz составляла 54 гроша, за худшее — 40. В другом источнике (1593 г.) цена на лучшую бочку — 42 гроша, худшую — 32, а иногда даже 26 ассов.

| Год | Локация | Вид пива | Цена | Мера | Примечание |

|---|---|---|---|---|---|

| 1594 | Познань | Kucz (лучшее) | 54 гроша | 1 бочка (~126 л) | [Ex Originali Instrumento] |

| 1594 | Познань | худшее пиво | 40 грошей | 1 бочка | |

| 1593 | Познань | Kucz | 42 гроша | 1 бочка | |

| 1593 | Познань | худшее | 32 гроша | 1 бочка | |

| XVI в. | Малая Польша | любое пиво | 0,5 имперского гроша | 1 конгиус (≈3,3 л) | [см. также ниже] |

Пояснение по мерам:

- Бочка (dolium / tonna): ~120–130 литров;

- Конгиус / розмяр / гарнец: ≈3,3 л — малая розничная мера (соответствует кружке или горшку пива);

- Секстарий (sextarius): ≈0,55 л — использовался скорее как литературная метафора;

- Медимн / корец / модий — применялись для расчёта сырья (ячменя, ржи и др.).

Таким образом, стоимость литра лучшего пива Kucz в XVI веке составляла около 0,4 гроша, или чуть более 1 солида. Это делает пиво доступным напитком широких слоёв населения — и одновременно прибыльной отраслью для торговли.

VII. О воде, важнейшем ингредиенте

Жончинский подчёркивает, что вода играет решающую роль в пивоварении. Не всякая вода подходит.

В Слуцке (территория современной Беларуси), по его словам, пиво не удаётся сварить без добавления соли — настолько мягка местная вода. А в Гродно на новом рынке находятся три колодца, идеально подходящих для пивоварения, в то время как на старом рынке — лишь два, и те хуже. Автор объясняет различия тем, что вода по-разному фильтруется через почвы и примеси.

Возле Ковны (Каунас), когда Неман «цветёт», его вода временно становится непригодной для варки мёда и пива. Этот феномен можно рассматривать как раннее наблюдение за «цветением» воды — биологическим загрязнением водоёмов.

А вот берёзовое пиво, упоминаемое со ссылкой на Бартолина [19], варят из берёзового сока, и ему приписывают свойства препятствовать образованию камней в организме — вероятно, речь идёт о мочекаменной болезни. Это пиво, особое по вкусу и действию, было известно в северных регионах и считается редким.

VIII. Пиво и папа Климент VIII: венец признания

Завершим статью необычным сюжетом. Как сообщает Жончинский со ссылкой на труд Войцеха Рощишевского [18], папа Климент VIII, будучи ещё кардиналом, попробовал польское пиво и настолько полюбил его, что, став понтификом, специально вызвал в Рим пивоваров из Речи Посполитой. Эта история, возможно, апокрифична, но прекрасно отражает престиж и высокую репутацию пива, производимого в Литве, Польше и Белой Руси.

Заключение: зерно, культура, крепость

Пиво в Речи Посполитой — это не просто напиток. Это часть идентичности, экономики, медицины, международной торговли и повседневной жизни. Его варили из урожайного местного зерна, в зависимости от качества воды и хмеля. Его экспортировали сотнями бочек в Лондон и Константинополь. Его пили студенты и врачи, короли и купцы. Его варили в Гданьске и Орше, в Вильне и Тарногроде.

И как мёд питный был символом пышества, так пиво было символом силы и выносливости. Оно объединяло вкусы и традиции десятков народов. И как показывает труд Габриэля Жончинского, даже спустя столетия оно продолжает быть объектом уважения, исторического интереса и — настоящего вкуса времени.

Список источников:

- Тылковский, Адальберт (Adalbertus Tylkowski, 1624/1625–1695).

Physicæ Curiosæ Pars Tertia: De Meteoris seu Meteorologia Curiosa

[«Интересная физика. Часть третья: О метеорах, или любопытная метеорология»].

Олива: Typis Monasterii Olivensis Sacri Ordinis Cisterciensis, 1669. - Блау, Иоганн (Joannes Blaeu, 1596–1673).

Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus: in quo Tabulae et Descriptiones omnium Regionum

[«Театр земель мира, или Новый атлас: в котором приведены карты и описания всех регионов»].

Амстердам: Apud Johannem Guiljelmi F. Blaeu, MDCXXXV (1635). - Опаленский, Лукаш (Łukasz Opaliński, 1612 — 1662).

Polonia Defensa contra Ioan. Barclaium, ubi, occasione ista, de Regno Genteque Polona multa narrantur, hactenus litteris non tradita

[«Оборона Польши против Иоанна Барклая: где по этому поводу повествуется многое о королевстве и народе польском, до сих пор не изложенное письменно»].

Гданьск: Sumptibus Georgii Försteri, S.R.M. Bibliopolæ, MDCXLVIII (1648). - Клюверий, Филипп (Philippus Cluverius, 1580–1622).

Introductionis in Universam Geographiam, tam Veterem quam Novam, Libri VI.

[Введение в общую географию, древнюю и новую. В шести книгах].

Амстердам: Apud J. Hondium, 1624 — 1629. - Гофман, Иоанн Якоб (Johann Jacob Hofmann, 1635–1706).

Lexicon Universale Historico-Geographico-Chronologico-Poetico-Philologicum.

[Универсальный историко-географический, хронологический, поэтическо-филологический лексикон].

Базель (Basileae): Impensis Iohan. Herman. Widerhold, Bibliop. Genevensis. Typis Jacobi Bertschii & Joh. Rodolphi Genathii, 1677. - Красинский, Ян Анджей (Ioannes Crassinius, 1550–1612).

Polonia. Ad Serenissimum, et Potentissimum, Henricum primum Valesium, Dei gratia utriusque Poloniae Regem.

[Польша. Его Светлейшему и Могущественнейшему Генриху Валуа, по милости Божией королю обеих Польши].

Болонья: Apud Peregrinum Bonardum, 1574. - Старовольский, Симон (Simon Starovolscius, 1588–1656).

Polonia, nunc denuo recognita et aucta.

[Польша, теперь вновь пересмотренная и дополненная].

Гданьск (Dantiscum): Sumptibus Georgii Försteri, 1652. - Кюрике, Рейнхольд (Reinhold Curicke, 1610–1667).

Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung.

[Историческое описание города Данциг].

Амстердам и Данциг: Verlegt durch Johann und Willhelm Funck von Wanslebens Buchladen, 1687. - Гербурт, Ян (Joannes Herbort de Fulstyn, ок. 1524–1578).

Statuta Regni Poloniae, in ordinem Alphabeti digesta.

[Статуты Королевства Польского, расположенные в алфавитном порядке].

Краков (Cracoviae): Ex typographia Lazari Andreae, cum gratia et privilegio Regiae Maiestatis, 1567. - Хенненбергер, Каспар (Caspar Hennenberger, 1529–1600).

Kurtze und warhafftige Beschreibung des Landes zu Preussen.

[Краткое и правдивое описание земли Прусской].

Кёнигсберг в Пруссии: [s.n.], 1584. - Fischer S. J., Oeconomia Siderea — предположительно иезуит Фишер, автор малоизвестного или аллегорического сочинения «Звёздная экономика» (или ошибочно названного Sidereba в источнике 1721 года). Источник не найден.

- Сент‑Ивани, Дьёрдь (Georgius Szent‑Ivany, S. J., ок. XVII в.).

Allodiatura Philosophica seu Politia Philosophica.

[Философская аллодиа́тура, или философская политика].

[Место издания не установлено]: [издание латинского текста], около середины XVII века. - Plascocomus Medic. Doct. Regiomonti, Opusculum de Natura Cerevisiarum — предположительно врач из Кёнигсберга (Regiomontium) по имени Пласкокомус, автор малой работы «О природе пива», упомянутой в источнике 1721 года. Название может быть собирательным или аллегорическим. Источник не найден.

- Бусбек, Ожье Гислен де (Augerius Gislenius Busbequius, 1522–1592).

Legationis Turcicae Epistolae IV. De re militari contra Turcam consilium.

[Четыре письма о турецком посольстве. Совет по военному делу против турок].

Изд. Raphael Sadeler.

Антверпен: [s.n.], 1620. - Целларий, Андреас (Andreas Cellarius, ок. 1596–1665).

Regni Poloniae, regionumque omnium ad id pertinentium novissima descriptio.

[Новейшее описание Королевства Польского и всех принадлежащих к нему регионов].

Амстердам: Apud Ægidium Ianssonium Valkenier, 1659. - Сирениус, Симон (Simon Syrenius, 1540–1611).

Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacińskiego zowią.

[Травник, называемый на латинском языке гербарием].

Краков: [Typographia Lazari Andreae], 1613. - Haur, Ærarium Secretum Oeconomiae — предположительно малоизвестный или аллегорический труд XVII–XVIII века, название которого можно перевести как «Тайная сокровищница домоводства (экономии)». Автор по имени Haur не идентифицирован в академических каталогах. Источник не найден.

- Рощишевский, Войцех (Wojciech Rościszewski, 1560–1619).

Ad Orationem Andreae Volani, Qua et Errores in Ecclesia Romana, si Diis Placet, Reprehendit, et Pontificem ad Deferendum Pontificatum Adhortatur […] Responsio.

[Ответ на речь Андрея Волана, в которой он, если угодно богам, упрекает Римскую церковь в заблуждениях и убеждает папу отречься от понтификата].

Вильно: [s. n.], [ок. 1592–1610]. - Бартолин, Томас (Thomas Bartholinus, 1616 – 1680).

Acta Medica et Philosophica Hafniensia.

[Медицинские и философские записки Гафнийские — сборник наблюдений в области анатомии, патологии, натурфилософии и редкостных явлений природы].

Копенгаген: sumptibus Petri Hauboldi, 1673 (т. I, охватывающий годы 1671–1673).

Все перечисленные источники приводятся в переводе данного труда:

Жончинский (Жончинский), Габриель (Gabriel Rzaczyński, 1664–1737).

Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniae, Magniducatus Lituaniae, Annexarumque Provinciarum, in Tractatus XX Divisa

[«Любопытная естественная история Королевства Польского, Великого княжества Литовского и прилегающих провинций, разделённая на двадцать трактатов»].

Сандомир: Typis Collegii Societatis Jesu, 1721.

Дополнение

Дометрические меры объёма Речи Посполитой XV–XVI вв. и их эквивалент в литрах

Ласт (lasta) – мера объёма зерна (XV–XVI вв.)

Ласт (пол. łaszt, нем. Last) – крупная портовая мера для сыпучих товаров (преимущественно зерна). Объём одного ласта был весьма значительным – порядка 3 000–3 300 литров (около 3,3 м³). В частности, в Гданьске 1 ласт зерна составлял ~60 местных корцов и равнялся примерно 3282 литрам. Ласты применялись при крупнооптовой торговле зерном через балтийские порты; так, ласт ржи в Гданьске упоминается в 1405 г. (цена 5 марок), а в Пруссии в 1547 г. – по 8 флоринов за ласт. Примечание: Ласт мог делиться на более мелкие меры – например, 60 шеффелей (прусских маленьких корцов) составляли один ласт.

Тонна / бочка (tonna/dolium) – крупная мера жидкостей/сыпучих (XVI в.)

Тонна (лат. tonna, досл. «бочка») – большая мера объёма, эквивалентная крупной бочке. Использовалась для жидкостей (например, пива) и сыпучих товаров (льняное семя и пр.). В портовых записях встречается как tonna или dolium (лат. «долий», бочка). Объём тонны-бочки составлял порядка 120–130 литров. Например, стандартная пивная бочка в Гданьске в XVI в. вмещала около 126 литров. В хрониках упоминается, что в 1550-х годах через порт Мемель (Клайпеда) экспортировали десятки тысяч тонн льняного семени, а в Гданьске счёт шел на сотни бочек пива (Doppel-Bier). В Познани тонной именовали большую бочку пива (например, тонна лучшего пива Kucz стоила 54 гроша). Таким образом, tonna/dolium – это примерно объём современной бочки ~0,12–0,13 м³.

Медимн (medimnus) – древнегреческая мера сыпучих (XVI в.)

Медимн (греч. μέδιμνος) – античная мера объёма для зерна, которую польские источники XVI в. использовали для сопоставления с корцем (польским бушелем). Один медимн в классической Аттике составлял примерно 51,5–52 литра. Часто приводится значение ~52,4 л (аттический медимн = 48 хоиников). В римской системе 1 медимн соответствовал 6 модиям и во II в. до н.э. считался равным ~58,9 л. В контексте Речи Посполитой медимн прямо называли “vulgo coretus”, то есть народным названием медимна был корец. Иначе говоря, польский корец сопоставим по объёму с одним медимном (~52–55 л). Например, упоминание в Пруссии 1558 г.: “medimnus vulgo coretus”, и цена медимна (корца) ржи – 8 грошей.

Корец (coretus) – польский бушель (XVI в.)

Корец (корець, лат. coretus, польск. korzec) – основная мера объёма сыпучих продуктов (зерна) в Польско-Литовском государстве. В XVI веке единый объём корца не был стандартизирован и различался по регионам (колеблясь от ~40 до 65 литров). Однако в торговых отношениях часто использовали крупнопольский или прусский корец, близкий к объёму античного медимна. Примерно можно считать корец XVI в. порядка 50–60 литров. Так, в Гданьске и Торуни местный корец составлял около 54–55 литров. Столько же (около 52–58 л) принят объем медимна, с которым прямо отождествляли корец в источниках того времени. Соотношения: корец делился на четверти и меньшие меры (см. ниже «вертель»); нередко 30 корцов составляли 1 ласт.

Модий (modius) – римская мера зерна (XVI в.)

Модий (лат. modius) – древнеримская мера объёма сыпучих продуктов, равная примерно двум третьям бушеля. Классический римский модий эквивалентен примерно 8,7 литра. (Определение: 1 modius = 1/6 часть медимна; при медимне ~52,4 л модий ~8,73 л). В источниках XVI в. слово “modius” могло употребляться как латинский термин для местной небольшой меры зерна. Например, в гданьских записях 1520-х гг. “modius siliginis” (модий ржи) – возможно, имелось в виду небольшое количество ржи, которое стоило 1 грош (1523 г.). Если исходить из античного значения, модий – довольно малая мера (~8–9 л), примерно как совремровое ведёрко зерна. В любом случае модий значительно меньше корца (корец ~6 модиев по объёму).

Касула (casula) – локальная малая мера ржи (XVI в.)

Касула (casula siliginis – «касула ржи») – редкая региональная мера объёма, упоминаемая в Гданьске. Судя по контексту, касула была меньше модия, то есть совсем небольшим объёмом зерна. Точное значение этой единицы не стандартизовано в источниках – вероятно, это была народная мера, равная нескольким литрам (возможно, порядка 2–4 литров). Название casula в переводе с латыни значит «маленький домик/сосуд», что намекает на ёмкость-вместилище небольшого размера. Касула ржи могла соответствовать порции зерна, идущей на выпечку или измеряться при розничной продаже хлебного зерна. В литературе конкретных цифр для casula не найдено, но по логике и упоминанию как «мера меньше модия» можно оценить её объём в несколько литров (условно ~1/2 или 1/3 модия).

Хор (chorus) – мера объёма овса (XVI в.)

Хор (chorus avenae – «хор овса») – единица объёма, встречающаяся в гданьских источниках. Термин, по-видимому, является латинизацией местного названия меры. В одном документе говорится: “avenae chorus grosso unico” – хор овса за 1 грош, то есть определённое количество овса, продаваемое за 1 грош. По смыслу chorus овса, вероятно, соответствует примерно одному корцу овса (т.е. одному бушелю овса)dir.icm.edu.pl. Овёс традиционно дешевле ржи, поэтому целый бушель (корец ~50–55 л) мог оцениваться всего в 1 грош. Таким образом, chorus можно приблизительно приравнять к 50–60 литрам овса (около 1/20 ласта) – фактически эквивалент локального корца для овса. Примечание: В законодательных актах встречаются фразы о «chorus avenae» как натуральном оброке овсом; вероятно, эта мера привязана к корцу, хотя прямое указание найдено не во всех источниках.

Вертель (Wertel) – четверть корца (XVI в.)

Вертель (Wertel, польск. wiertel от viertel – четверть) – локальное название четвертой части корца, употреблявшееся, в частности, в Познанском воеводстве. 1 вертель = 1/4 корца. Объём вертеля, таким образом, зависел от величины самого корца, которая варьировалась регионально. Если взять типичный корец ~55–60 л, то вертель составлял порядка 13–15 литров. В некоторых системах мер: напр., при корце ~65 л вертель ~16 л; при корце ~38 л (краковском) вертель ~9,5 л. В Великопольше XVI в. под «wertel» понимали стандартную четверичную долю местного бушеля. В описях Poznań Palatinatus указано, что “меру пшеницы местные называют Wertel”, то есть четверть корца пшеницы. Таким образом, вертель – это четвертушка зерновой меры, по объёму в среднем около 0,01–0,02 м³.

Долий (dolium) – мера ёмкости бочек пива (XVI в.)

Долий (лат. dolium – бочка) – термин, обозначавший большую бочку, аналогичную по вместимости вышерассмотренной тонне. В контексте Гданьска и Пруссии XVI в. упоминаются “dolii cerevisiae melioris et tenuioris” – бочки лучшего и простого пива. Объём одного долия пива был порядка 1/8–1/7 кубометра, т.е. сопоставим с тонной: около 120–130 литров на бочку. Для примера, из хроники производства гданьского пива известно, что 1,5 łaszta ячменя (около 1780 кг) давали 16 бочек пива, каждая бочка ~126 литров. Значит, гданьский долий пива ~0,126 м³. Аналогично, в Мемеле и Кёнигсберге большие бочки для экспорта пива или масла имели емкость в пределах 120–130 л. Таким образом, dolium – это большая пивная бочка ~125 л, единица счёта в оптовой торговле напитками.

Конгиус (congius), местн. «Rozmiar» – малая мера жидкостей (XVI в.)

Конгиус (лат. congius) – античная мера объёма для жидкостей, примерно равная современному трёхлитровому ведерку. В Риме 1 congius = 6 сектариев = около 3,27 литра. В польских землях конгиус фигурирует в источниках как эквивалент местной малой меры под названием “rozmiar” (розмяр) – так, в городе Костьян упоминается: “Congius, lingua nativa rozmiar cerevisiae Kucz”, то есть конгиус, по-местному именуемый «розмяр» пива Kucz. Вероятно, rozmiar (конгиус) = около 3–3,5 литров, то есть объём, близкий одному гарнцу (см. ниже). Применение: Мерой congius/rozmiar отмеряли небольшие количества пива (например, кружки или горшки пива в корчмах). За полгроша в Малой Польше как раз продавали один конгиус пива, называемый у нас гарнец.

Гарнец (garniec) – бытовая малая мера (~конгиус) (XVI в.)

Гарнец (гарнець) – традиционная мера объёма для жидкостей и сыпучих тел, примерно соответствующая 1 конгиусу. В XVI в. гарнец использовался как бытовая единица (горшок) в Малой Польше и других регионах, однако его объём не был единым по всей стране. Приблизительный объём гарнца – порядка 3–4 литров. Например, принятый впоследствии коронный гарнец = 3,77 л, литовский гарнец = 2,82 л. В Кракове гарнец составлял около 2,75 л, тогда как в Галиции встречался гарнец ~3,84 л. Таким образом, в рассматриваемый период гарнец примерно сопоставим с античным конгиусом (~3,3 л) – недаром источники отождествляют их. В документе из Малой Польши отмечено: «за полгроша продаётся congius, называемый у нас гарнец», что подтверждает эквивалентность: гарнец ≈ 1 конгиус ≈ 3–3,5 литра.

Секстарий (sextarius) – древнеримская малая мера объёма

Секстарий (лат. sextarius) – базовая единица объёма в римской системе, равная 1/6 конгиуса. Объём 1 секстария составлял около 0,546 литра. Эта мера часто упоминается в античной литературе; для сравнения: 1 секстарий ≈ 0,57 л, то есть чуть больше современной пинты. В источнике из Гданьска XVI в. встречается метафора: «одна унция данцигского пива питательнее, чем целый секстарий лёгкого ячменного пива». Здесь сектарий выступает как риторическая единица (порядка половины литра), подчёркивая крепость данцигского пива. Для ориентира: римский сектарий примерно равен 2 современным стаканам (0,5–0,6 л). В контексте XVI в. это понятие использовалось скорее как общеизвестный эталон малого объёма.