Введение

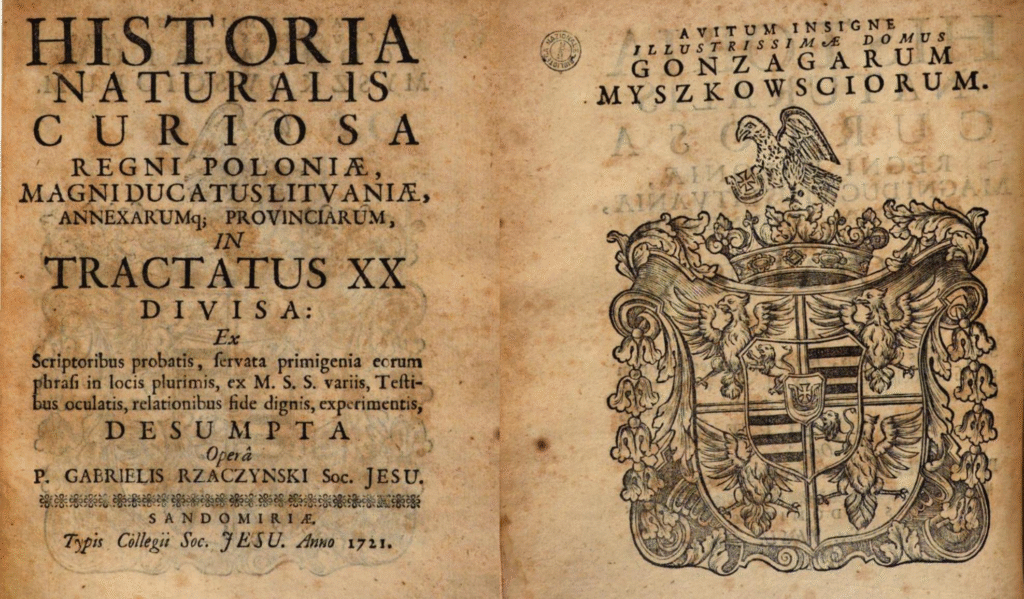

Во время очередного погружения в мир цифровых архивов и библиотек мне посчастливилось обнаружить настоящую «жемчужину» для всех, кто интересуется историей традиционных алкогольных напитков Восточной Европы. Речь идёт о редком труде польского иезуита и естествоиспытателя Габриэля Жочинского (Gabriel Rzaczyński, 1664–1737), уроженца Подляшья и носителя герба Слеповрон. В 1721 году в Сандомире он издал обширную энциклопедическую работу под латинским названием:

Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniae, Magniducatus Lituaniae, Annexarumque Provinciarum, in Tractatus XX Divisa — «Любопытная естественная история Королевства Польского, Великого княжества Литовского и прилегающих провинций, разделённая на двадцать трактатов».

Важная оговорка: под названиями Polonia, Lituania, Ruthenia и другими в тексте следует понимать историко-географические регионы конца XVII – начала XVIII века, часть которых сегодня входит в состав современных Польши, Литвы, Беларуси, Украины, Латвии и России. Пояснения по конкретным территориям будут приведены в отдельном разделе в конце статьи.

Особая ценность труда Жочинского — в богатстве источников. Он собрал и интерпретировал около пятидесяти упоминаний из трудов античных, средневековых и раннемодерных авторов, где речь идёт о природе, быте, медоносных богатствах и — особенно — алкогольных напитках исторических территорий Речи Посполитой и сопредельных стран. В данной статье я сосредоточусь на информации о мёде и его жидкой, благородной форме — питном мёде (miód pitny).

* питный мёд — это выдержанный алкогольный не газированный напиток, который готовят путем смешивания мёда (как основы) и воды (или различных соков), так же могут добавляется специи и хмель.

Все упомянутые в тексте авторитеты и цитаты, на которые ссылался Жочинский, по возможности мной идентифицированы. Ссылки приведены в квадратных скобках согласно научному изданию его труда и подробным списком источников так же будут приведены в отдельном разделе в конце статьи.

Мёд Речи Посполитой в трактатах древности

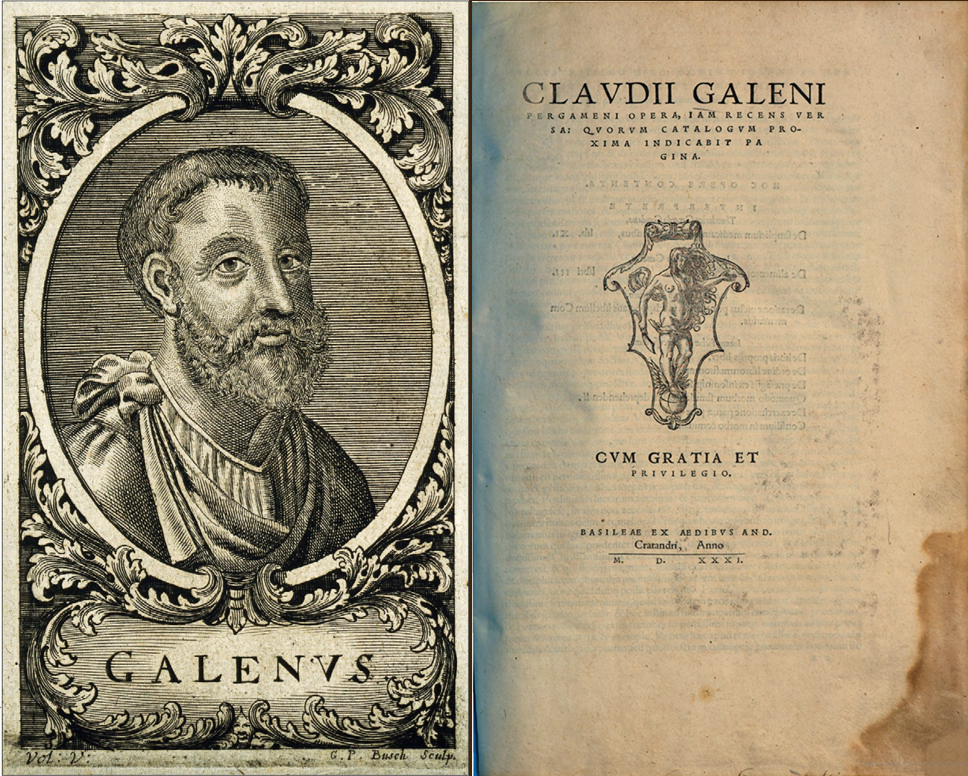

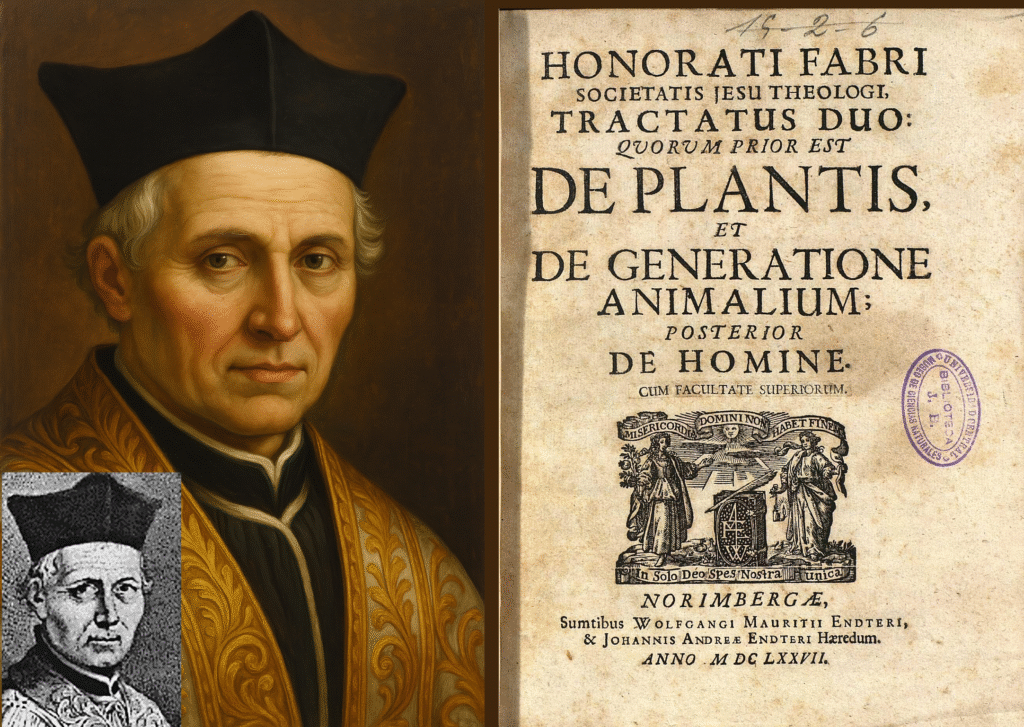

Мёд, по мнению Клавдия Галена (Claudius Galenus), — это «сок небесной росы»【1】. Другие авторы, включая натуралистов Нового времени, называли его «потом цветов» или разновидностью камеди — растительной смолы, которую пчёлы собирают с растений. Согласно Гонорату Фабри (Honoratus Faber), автору трактата De Plantis, пчёлы собирают избыток цветочного сока, подготовленного природой, и откладывают его в соты【2】. Причём мёд не бывает совершенным сразу после сбора: он дозревает в улье под действием тепла и, как пишет Фабри, «холодного воздушного испарения», что приводит к изменению цвета, вкуса и запаха.

Plantis, et de Generatione Animalium; posterior De Homine, Нюрнберг: Sumtibus Wolfgangi Mauritii Endteri & Johannis Andree Endteri Haeredum, MDC LXXVII (1677).【2】

Сам Фабри также опровергает распространённое в его время мнение, что мёд — это влага, выпадающая с неба и застывающая на растениях. Если бы это было так, утверждает он, все цветы давали бы одинаковый мёд, и пчёлам не пришлось бы выбирать растения — что противоречит наблюдаемой избирательности их сбора.

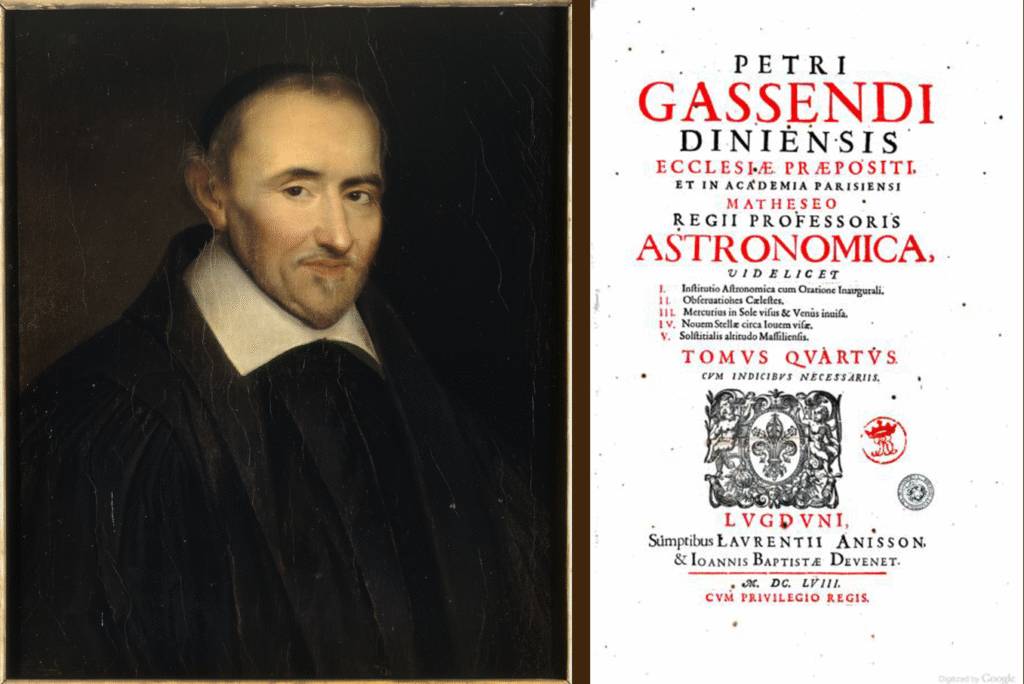

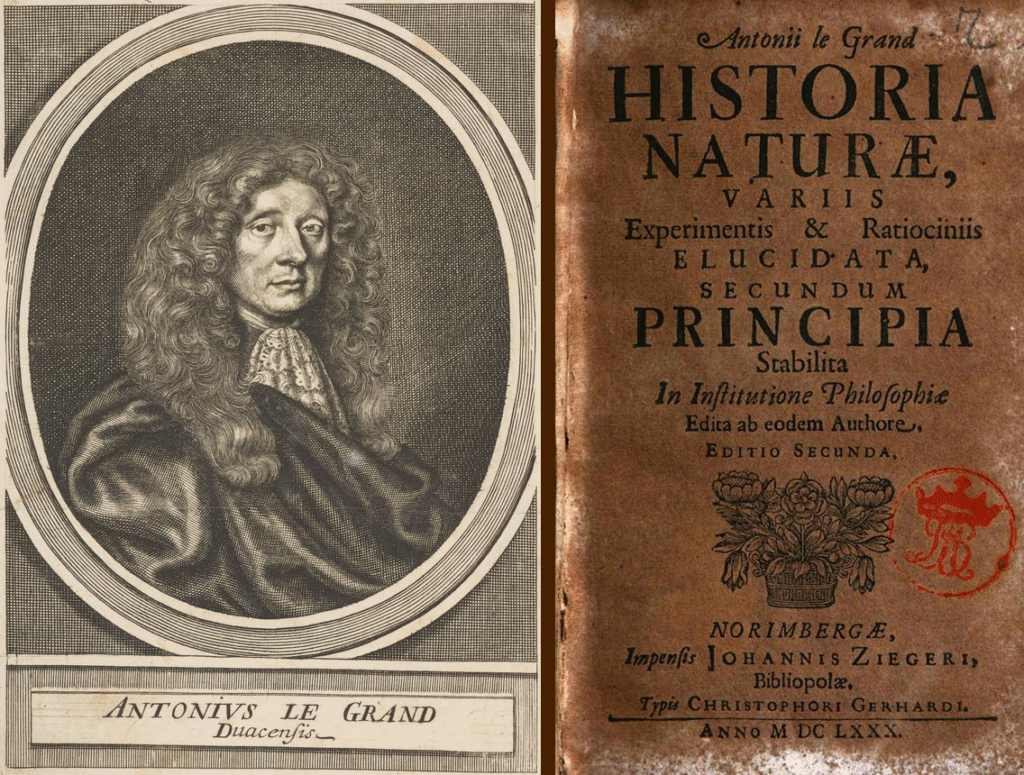

Французский философ Пьер Гассенди (Pierre Gassendi) в своём астрономическом сборнике трактатов подчёркивает, что пчёлы изменяют собранный нектар, придавая ему новые вкусовые качества【3】. А Антуан Лё Гран (Antonius Le Grand), в Historia Naturæ, сравнивает пчёл с млекопитающими: если животные способны превращать остатки пищи в молоко, то и пчёлы, перерабатывая нектар, могут превращать его в мёд【4】.

Противники этой теории отмечали, что пчёлы собирают мёд не через желудок, а загружают его в «корзиночки» на лапках, что, как считается, исключает глубокую переработку внутри тела.

Лион: Sumptibus Laurentii Anisson & Joannis Baptistæ Devenet, MDC LVIII (1658).【3】

Лучший мёд: цвет, вкус и происхождение

Жочинский приводит и обобщает взгляды медиков и натурфилософов своего времени относительно высококачественного мёда. Наилучшим считался мёд жёлтого цвета — ароматный, прозрачный, чистый, без примесей и настолько вязкий, что при поднятии образует непрерывную тягучую нить. Не уступает ему и белый мёд, если он обладает теми же качествами.

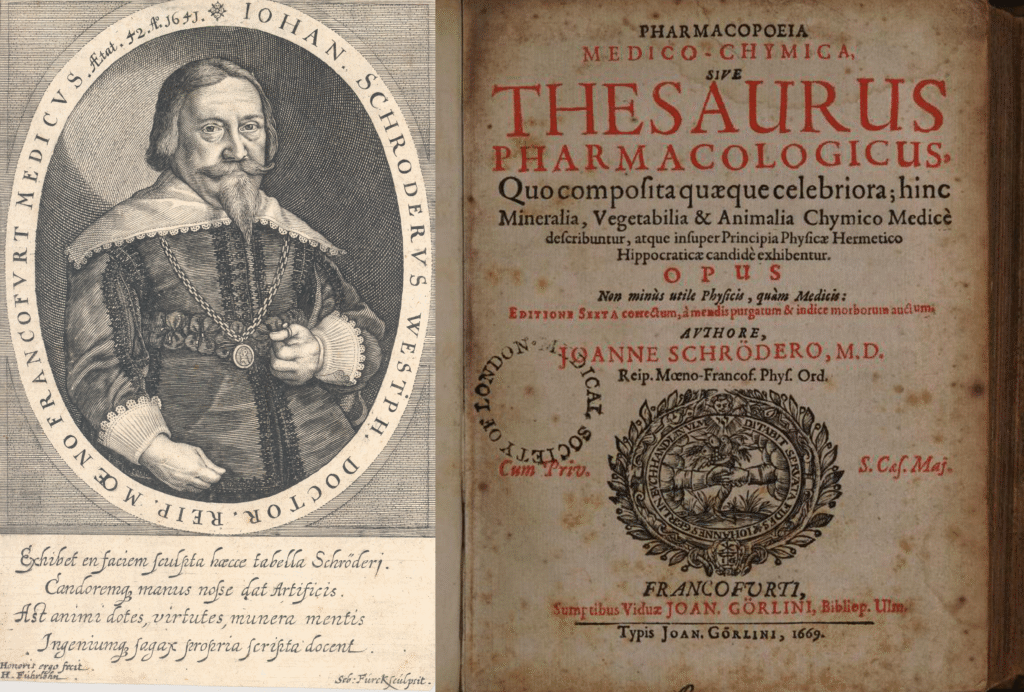

Наивысшим по качеству Иоганн Шрёдер (Johann Schröder) в своей Pharmacopoeia Medico-Chymica считал так называемый «девичий мёд»【5】. Его производят молодые пчёлы, он отличается легкой желтизной и белизной и особенно ценится за нежный вкус.

Pharmacopoeia Medico-Chymica, sive Thesaurus Pharmacologicus…, Франкфурт: Sumptibus Viduae Joan. Görlini, Bibliop. Ulm; Typis Joan. Görlini, 1669. 【5】

Жочинский цитирует множество авторов, подчёркивая обилие и ценность мёда в пределах Polonia (Речь Посполитая), охватывавшей в то время большую часть современных Польши, Литвы и Беларуси. Так, он пишет:

- Polonia изобилует мёдом и воском без меры【6】.

- «Нигде более, чем в ней, не найти столько мёда и воска»【7】.

- «Она изобилует и мёдом, и молоком»【8】.

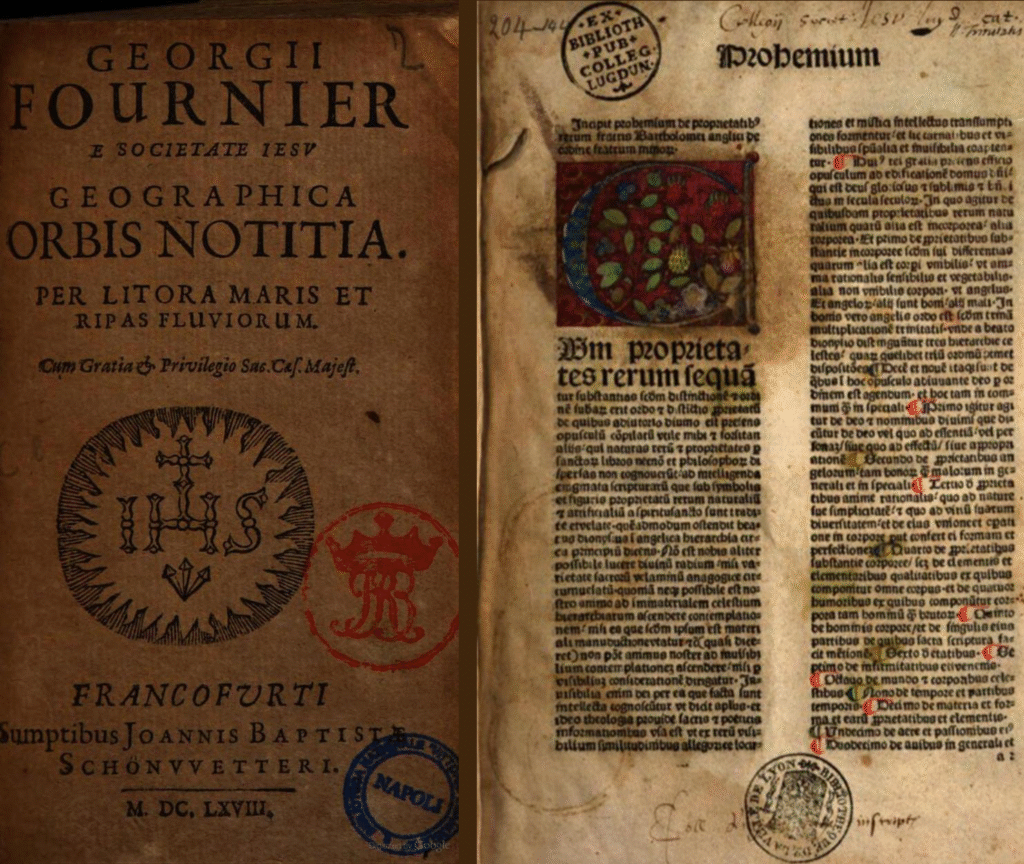

- «Удивительно, почему весь польский край столь богат пчёлами…» — писал Корнелиус из Юдеи в трактате Germania【6】【41】.

Справа труд: Английский, Бартоломей (Bartholomaeus Anglicus, ок. 1190–до 1272). De Proprietatibus Rerum, Лион: Nikolaus Philippi et Markus Reinhard, 1480. 【8】

Жочинский также указывает конкретные географические регионы, ассоциированные с производством мёда:

- Podolia (Подолье), входившая тогда в состав Речи Посполитой, сегодня охватывает Винницкую и части Хмельницкой области Украины. Она была настолько насыщена ароматами мёда, что, по его словам, не хватало места для хранения продуктов пчеловодства【9】【10】. Особенно ценился мёд с бессмертника и других душистых луговых растений【11】.

- Ruthenia (Рутения), включавшая восточную часть современной Беларуси — районы Могилёва, Витебска, Гомеля, а также Новогрудский и Слонимский регионы — давала в изобилии и мёд, и воск【12】.

- Russia (Ruffia), обозначавшая тогда более широкую территорию, чем просто Московия, включала также восточную часть Беларуси и центральную Россию. Этот регион, по наблюдению Жочинского, славился особенно крепким и густым мёдом благодаря длинным летним дням и солнечному климату【13】. Богатые семьи получали до десяти возов мёда в год, причём один сосуд нередко стоил десять золотых монет【14】.

Пчелиные тайники, старинные соты и дикие залежи

Жочинский подробно описывает явление диких залежей мёда, которые регулярно обнаруживали в лесах:

В России и Литве часто находили старые, брошенные соты в дуплах деревьев — либо при целенаправленных поисках, либо при срубании или падении дерева. Это мёд, произведённый дикими пчёлами и брошенный, часто считался особенно ценным.

- В Волыни, по свидетельству Пьера д’Авити, урожай мёда и воска был настолько велик, что вызывал изумление даже у видавших виды путешественников【16】.

- В Литве, согласно Габриэлю Бучелину, отмечалось «почти чудесное» изобилие мёда【17】.

- Жемайтия (Samogitia) заслужила особую славу. По утверждению Филиппа Бриета и Филиппа Клюверия, нигде в мире не добывают больше мёда, чем здесь. Он отличается белизной и высокой чистотой, практически не содержит воска【20】【21】.

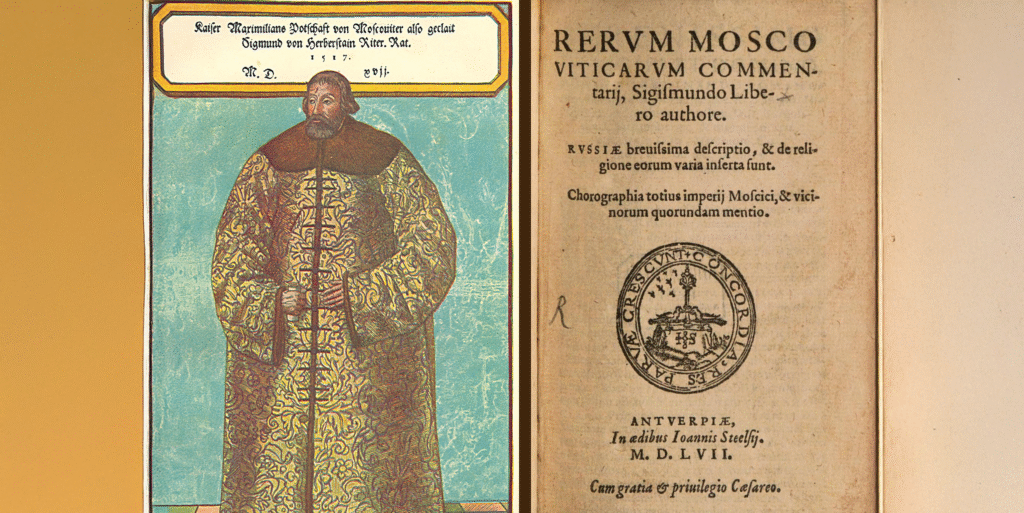

Сигизмунд фон Герберштейн, имперский посланник и автор знаменитых Записок о Московии, также отмечал, что в Жемайтии нередко находят мёд в полостях деревьев, который по белизне, вкусу и чистоте превосходит прочие【22】.

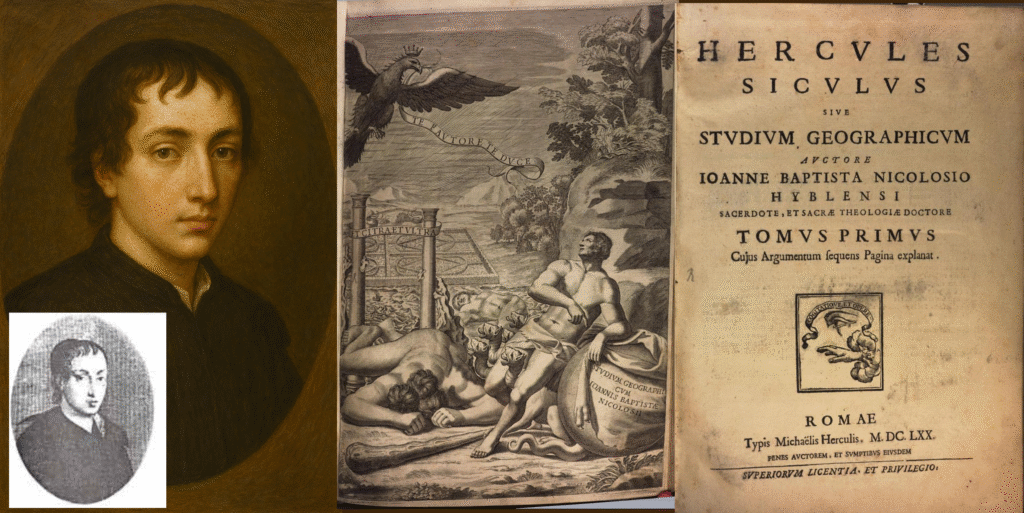

Джованни Баттиста Николозио объясняет высокое качество местного мёда сочетанием «аромата северных ветров» и трудолюбия «сильных» северных местных пчёл【23】.

Питный мёд — напиток северных земель

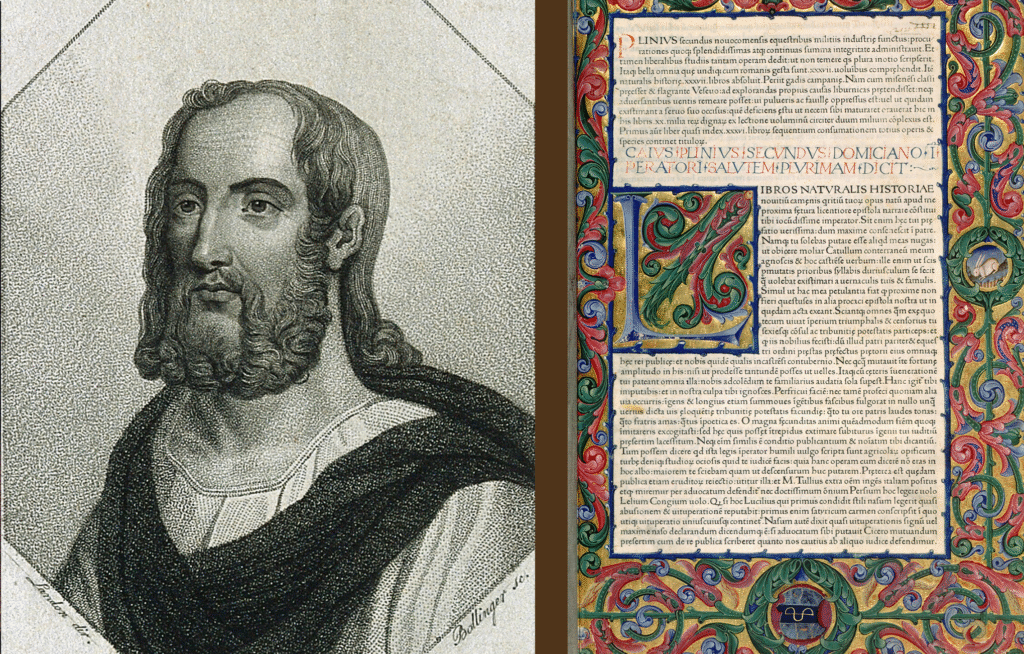

Одной из центральных тем трактата Жочинского является питный мёд — благородный напиток, известный ещё авторам античности. У Исидора Севильского и Варрона он упоминается как mulsum, у Плиния Старшего — aqua mulsa, у других — hydromeli. На территории Речи Посполитой он был известен под названием miód pitny — питный мёд【36】【37】【35】.

Жочинский восхищается этим превосходным напитком отчизны и философски восклицает:

«Что иное есть питный мёд, как искусно приготовленное вино? Что такое нектар, напиток богов, воспетый поэтами, если не сладкий божественный дух, происходящий из воздушной материи?»

Питный мёд, по мнению средневековых и раннемодерных медиков, особенно полезен в северных странах, где винограда почти нет, но имеется изобилие отличного мёда. Он считался эффективным при «влажных» заболеваниях — например, при спазмах, эпилепсии, параличе, болезнях груди. Однако рекомендовалось пить его в умеренности, натощак, чтобы не нанести вред【27】.

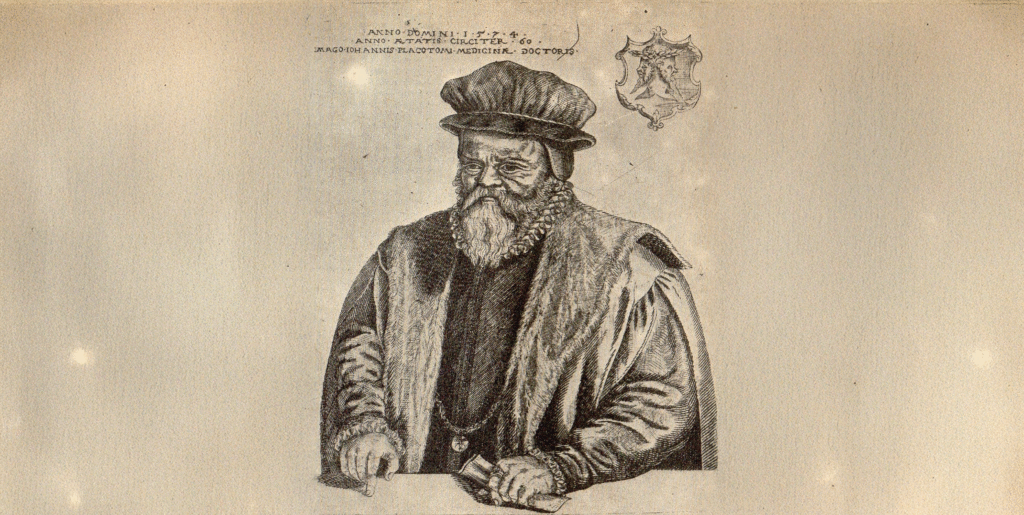

Жан Плакотомус (Jean Placotomus), автор трактата De natura cerevisiarum et mulso, сравнивает питный мёд с вином и называет его истинным северным эквивалентом виноградного напитка【27】.

Врач Месуе в Compendium of Medical Texts предупреждает, что питный мёд может усиливать жажду и вызывать жар у людей с горячей конституцией, а также быть вредным для подростков и холериков【28】.

Compendium of Medical Texts by Mesue, with Additional Writings by Various Authors. Лион: Benoît Bonin, 1523.【28】

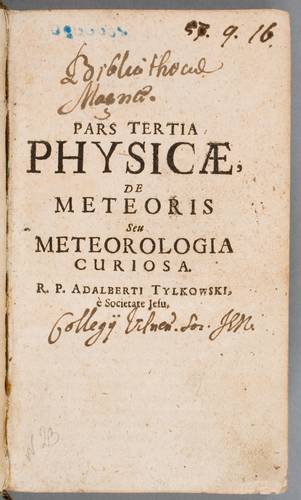

Проверка готовности питного мёда: метод Тылковского

Жочинский приводит способ, как можно определить степень готовности питного мёда, ссылаясь на Адальберта Тылковского (Adalbertus Tylkowski) и его труд Physicæ Curiosæ Pars Tertia【29】:

«Идеальную степень готовности питного мёда можно проверить так: если раскалённый кусок железа глубоко погрузить в него и ненадолго удержать, а затем извлечь — и железо всё ещё будет раскалённым, светящимся красным, — значит, напиток доварен как следует. Если же металл при изъятии гаснет — он не был приготовлен достаточно».

Этот метод варки, напоминающий кулинарную пробу на «нити» при варки варенья (сиропов), использовался в Литве и Польше при приготовлении наиболее крепких и выдержанных сортов питного мёда.

Регионы питного мёда

Согласно Жочинскому, наибольшее распространение и совершенство в производстве питного мёда наблюдалось в северных провинциях: Польше, Литве, Рутении и Московии. Там, где климат не позволял выращивать виноград, люди обращались к мёду, создавая благородный и полезный напиток, не уступающий лучшим винам Европы.

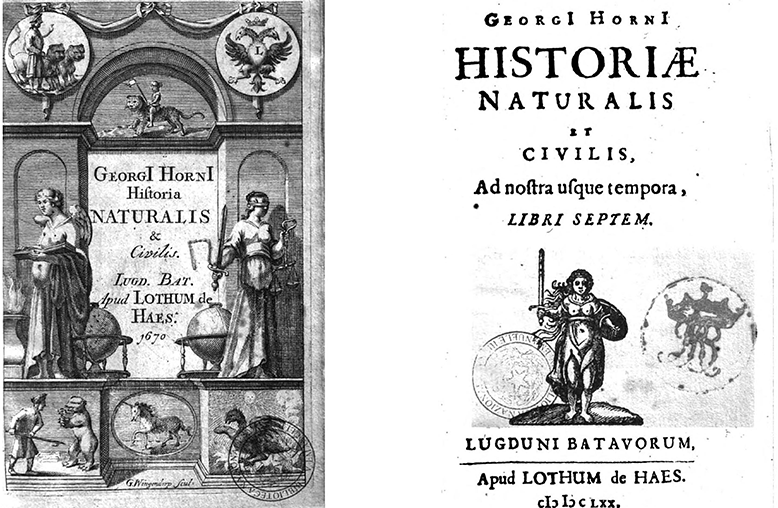

Георгий Хорн в Historiae Naturalis et Civilis подчёркивает, что литовский питный мёд по качеству не уступает лучшим европейским винам【30】.

В Варшаве варили особые сорта питного мёда с добавлением вишнёвого сока, сока кислых яблок и специй. Они носили названия Kerstranski, Malinicki и Troinii, что зафиксировано у Мартина Кромера в De origine et rebus gestis Polonorum【11】.

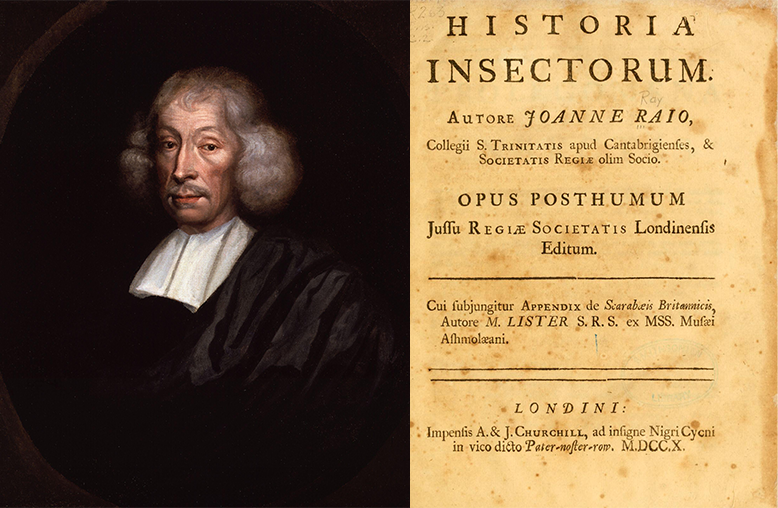

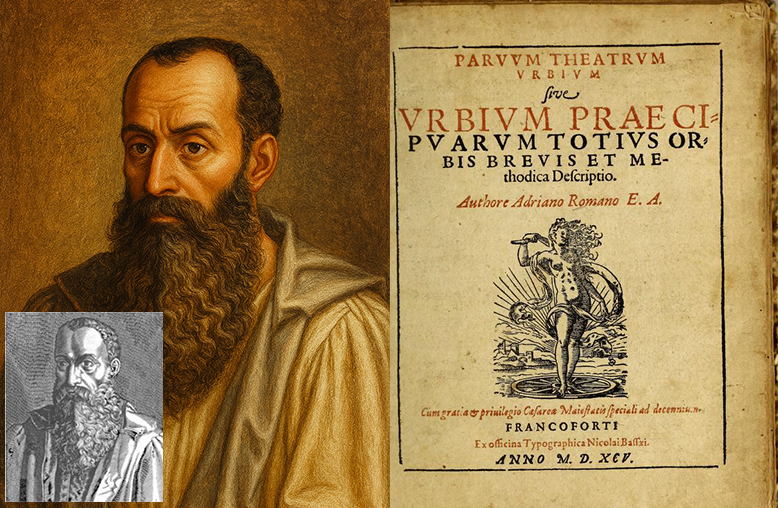

Особую славу приобрёл Каунас как центр высококачественного питного мёда. По сведениям Давида Фрёлихия (Bibliothecae sive Cynosurae Peregrinantium) и Адриануса Романуса (Parvum Theatrum Urbium), каунасский мёд ценился во всей Европе【32】【33】. Эту же информацию подтверждает Джон Рэй, называя его одним из самых известных напитков своего времени【15】.

Курляндия, Локачи и сорта питного мёда похожие на благородные вина

В Курляндии питный мёд варили двумя способами:

- один — прозрачный, сладкий и по опьяняющему действию сравнимый с испанским лучшим вином,

- другой — мутноватый, по цвету напоминающий пиво.

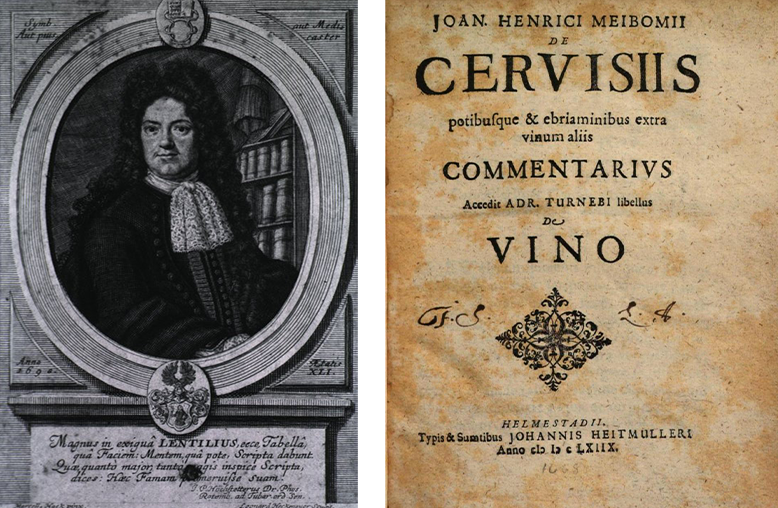

Оба упомянуты Розинусом Лентилием в Curlandiae quaedam memorabilia【25】.

Не менее интересным был локачский мёд из местечка Локачи (возможно, территория Волыни или современного Гродненской области). Его описывает Иоганн Мейбомий в трактате De Cervisiis potibusque. Мёд отличался зеленоватым оттенком, благородным вкусом и ароматом — настолько, что опытные дегустаторы порой путали его с искуснейшим венгерским вином【31】.

Petercymment и бессмертный питный мёд

Из того же питного мёда, по данным Жочинского, готовили напиток, известный под латинским названием Potio Petri Simonis («напиток Петра Симона»), иначе называемый в Речи Посполитой — Petercymment. Это был сладкий крепкий напиток, приготовленный из мёда, воды, хмеля и специй.

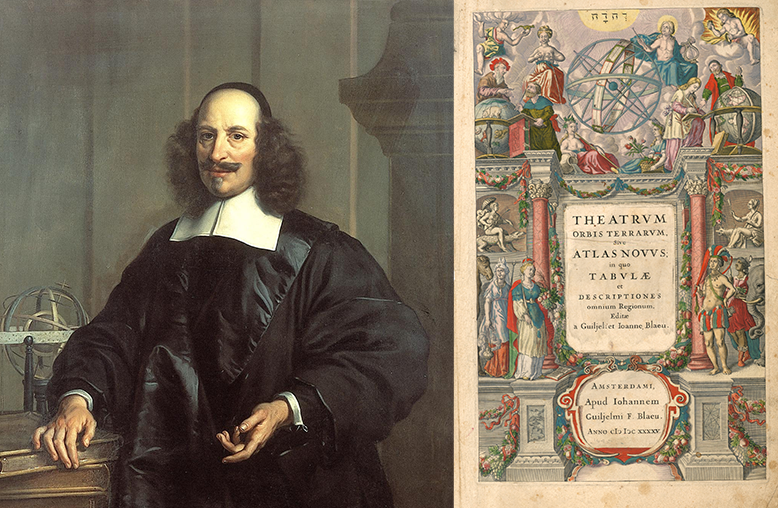

По свидетельству Иоганна Блау в Atlas Novus, этот напиток мог храниться более ста лет, и, по народному поверью, превосходил лучшую мальвазию — популярное средневековое десертное вино【42】.

Питный мёд, проверенный веками

Одна из уникальных особенностей питного мёда, по описанию Жочинского, — это его исключительная долговечность. По свидетельству Лукаша Опаленского в Polonia Defensa, уже во времена князя Витовта (XIV–XV вв.) в Литве существовала практика выдержки мёда на протяжении многих десятилетий【14】.

Плиний Старший в Naturalis Historia (кн. XXI) утверждал, что со временем питный мёд превращается в чрезвычайно крепкое вино【35】. И сам Жочинский подтверждает это наблюдением: в Литве он пробовал питный мёд, сваренный около ста лет назад, который стал настолько крепким, что его невозможно было пить как обычное вино.

Во дворце Радзивиллов в Несвиже питный мёд действительно выдерживали более века, как сообщает Лука де Линда в Le descrittioni vniuersali【38】. Аналогичная практика существовала и в Ружанах, во владении рода Сапег, где питный мёд также хранился больше века, пока пожары гражданских воин не разрушили эту традицию.

У шляхты и вельмож напиток часто хранился как семейное лекарственное средство, и его долговечность и эту «традицию» продлевали путём долива по мере потребления: сколько вычерпано питного мёда — столько же добавлено молодого. Такие погреба передавались по наследству, а питный мёд внутри был не только символом достатка, но и частью домашней аптеки.

Медовое безумие: случай на Днестре

Жочинский завершает свой рассказ необычным эпизодом: в Подолии, у реки Днестр, на границе с Валахией (ныне — Молдова), был обнаружен мёд, который при изготовлении питного напитка вызывал у потребителей помутнение рассудка.

Этот эффект, как пишет Жочинский, мог длиться много дней. Люди, выпившие слишком много, теряли рассудок. Он сравнивает это явление с описанием Плиния Старшего, который в Naturalis Historia упоминает так называемый «безумный мёд», производимый из нектара рододендрона, содержащего токсичные вещества【35】.

Заключение

Труд Габриэля Жочинского открывает перед нами живую и ароматную картину мира, где мёд был не просто продуктом пчеловодства и бортников, а важнейшей частью экономики, медицины, кулинарии и культуры. Сотни лет назад на землях Речи Посполитой — от Подляшья до Жемайтии, от Подолии до Рутении — мёд собирали, варили, выдерживали, почитали и передавали как сокровище из поколения в поколение.

Жочинский не только фиксирует традиции, но и помогает нам понять, как мёд воспринимался людьми того времени: как дар природы, как результат труда пчёл и человека, как символ здоровья, изобилия и даже бессмертия. Питный мёд, прозванный «северным вином», стал воплощением этих представлений — напитком, в котором слились местный ландшафт, народные практики и наука своего времени.

Сегодня, спустя триста лет, его наблюдения сохраняют не только научную, но и культурную ценность. Они напоминают нам, насколько глубокими были корни пчеловодства и медоварения на территории Восточной Европы, а так же наших земель, и как важна бережная память о таких традициях в XXI веке, а самое главное развивать и популяризировать их .

**Пояснения по упоминаемым территориям:

В конце XVII и начале XVIII веков карты Восточной Европы отражали сложную геополитическую ситуацию, где различные историко-географические регионы находились под властью разных государств. Рассмотрим подробно, какие современные территории входили в указанные регионы.

Germania (Германия)

Germania в конце XVII — начале XVIII века представляла собой Священную Римскую империю, которая включала большую часть современной Германии, Австрии и Богемии (Чехии). По оценкам, в 1700 году население империи составляло около 15 миллионов человек.

Современные территории:

- Почти вся современная Германия

- Австрия

- Чехия

- Части Нидерландов и Бельгии

- Части Польши (Силезия)

- Северо-восток Франции (Эльзас-Лотарингия)

- Части Швейцарии

- Словения

Германия в этот период была «чрезвычайно пестрой мозаикой» из почти 300 суверенных территорий, включая электораты, герцогства, епископства, владения маркграфов, ландграфов, князей и вольных городов.

Polonia (Польша)

Polonia в конце XVII — начале XVIII века означала Польско-Литовскую Республику (Речь Посполитая). К 1700 году она находилась в состоянии упадка и подвергалась разделам.

Современные территории:

- Большая часть современной Польши

- Литва

- Беларусь

- Западная и центральная Украина

- Части Латвии и Эстонии (Лифляндия)

В начале XVII века Речь Посполитая была одним из крупнейших государств Европы, занимая около 1 миллиона квадратных километров и имея население около 11-12 миллионов человек.

Podolia (Подолье)

Podolia в конце XVII — начале XVIII века представляла собой регион, который пережил османскую оккупацию с 1672 по 1699 год. В 1699 году по Карловицкому договору Подолье вернулось под польское правление.

Современные территории:

- Большая часть Винницкой области Украины

- Части Хмельницкой области Украины

- Небольшие части Тернопольской области

- Северная часть Молдовы (Приднестровье)

Подолье было плодородным регионом между реками Днестр и Южный Буг, известным своими вишнями, шелковицей, дынями и огурцами.

Ruthenia (Русь)

Ruthenia на картах XVIII века обозначала различные восточнославянские земли. Термин «Russia Altes seu Ruthenia» указывает на «Старую Русь» или «Рутению».

Современные территории включали:

- Красная Русь (Red Ruthenia): Западная Украина (Галиция), центр — Львов

- Белая Русь (White Ruthenia): Современная Беларусь

- Чёрная Русь (Black Ruthenia): Регион в верховьях Немана, включая Новогрудок, Гродно и Слоним

В начале XVIII века Рутения обозначала культурно-православные восточнославянские регионы в составе Речи Посполитой.

Russia (Ruffia) — Россия

Russia в начале XVIII века обозначала Российскую империю при Петре I. В этот период происходила активная экспансия на запад и юг.

Современные территории:

- Вся современная Россия

- Большая часть Украины (Левобережная Украина)

- Восточная Беларусь

- Части Прибалтики (после побед в Северной войне)

- Части Финляндии

Moscovia (Московия)

Moscovia был западноевропейским термином для обозначения Московского государства, которое в XVIII веке уже стало Российской империей.

Современные территории:

- Центральная Россия с центром в Москве

- Северо-восточные области России

- Постепенно термин вытеснялся названием «Россия»

Lituania (Литва)

Lituania в конце XVII — начале XVIII века означала Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой.

Современные территории:

- Современная Литва

- Большая часть Беларуси

- Части Украины (Полесье, Волынь)

- Части Латвии

После Люблинской унии 1569 года Литва сохраняла автономию в рамках Речи Посполитой.

Volhinia (Волынь)

Volhinia (Волынь) был историческим регионом между Подольем и Полесьем.

Современные территории:

- Волынская область Украины

- Части Ровенской области Украины

- Небольшие части Брестской области Беларуси

- Части Люблинского воеводства Польши

Samogitia (Жмудь)

Samogitia (Жмудь) была регионом в северо-западной части Великого княжества Литовского.

Современные территории:

- Северо-западная Литва

- Части Курляндии (западная Латвия)

Curlandia (Курляндия)

Curlandia (Курляндия) была автономным герцогством под польским суверенитетом.

Современные территории:

- Западная Латвия

- Часть западной Литвы

Prussia (Пруссия)

Prussia в конце XVII — начале XVIII века включала Герцогство Пруссия и Бранденбург.

Современные территории:

- Калининградская область России

- Северо-восточная Польша

- Бранденбург и Берлин в Германии

- Части Померании

Западноевропейские регионы

Gallia (Франция)

Gallia означала Французское королевство при Людовике XIV.

Современные территории:

- Вся современная Франция

- Части Бельгии

- Части Люксембурга

Belgium (Бельгия)

Belgium в это время означала Испанские Нидерланды.

Современные территории:

- Современная Бельгия

- Части Нидерландов

- Части северной Франции

Hispania (Испания)

Hispania включала Испанскую империю при Габсбургах.

Современные территории:

- Современная Испания

- Португалия (до 1668 года)

- Обширные колониальные владения в Америке

Creta (Крит)

Creta в конце XVII века переходила от Венецианской республики к Османской империи.

Современные территории:

- Остров Крит (Греция)

Используемые источники:

- Гален, Клавдий (Claudius Galenus, ок. 129 – ок. 216 гг. н. э ).

Clavdii Galeni Pergameni Opera, iam recens versa; quorum catalogum proxima indicabit pagina [«Труды Клавдия Галена из Пергама, теперь вновь переведённые; каталог которых приведён на следующей странице»]. Базель: ex aedibus And. Cratandri, 1531. - Фабри, Гонорат (Honoratus Faber, 1607–1688).

Honorati Fabri Societatis Jesu Theologi, Tractatus duo: quorum prior est De

Plantis, et de Generatione Animalium; posterior De Homine [«Два трактата: первый — о растениях и зарождении животных; второй — о человеке»].

Нюрнберг: Sumtibus Wolfgangi Mauritii Endteri & Johannis Andree Endteri Haeredum, MDC LXXVII (1677). - Гассенди, Пьер (Pierre Gassendi, 1592–1655).

Petri Gassendi Diniensis Ecclesiæ Præpositi et in Academia Parisiensi Matheseo Regii Professoris Astronomica, videlicet I. Institutio Astronomica cum Oratione Inaugurali; II. Observationes Cœlestes; III. Mercurius in Sole visus & Veneris inlusa; IV. Novæ Stellæ circa Iovem visæ; V. Solstitialis altitudo Mafillieni. Tomus Quartus cum Indicibus Necessariis

[«Астрономические труды Пьера Гассенди, прелата церкви Динья и королевского профессора математики в Парижской академии: а именно I. Введение в астрономию с вступительной речью; II. Наблюдения небесных тел; III. Появление Меркурия на Солнце и видимость Венеры; IV. Новые звёзды вокруг Юпитера; V. Измерение высоты солнцестояния в Мефильене. Четвёртый том с необходимыми указателями»].

Лион: Sumptibus Laurentii Anisson & Joannis Baptistæ Devenet, MDC LVIII (1658). - Ле Гран, Антуан (Antonius Le Grand, 1629–1699).

Historia Naturæ, variis Experimentis & Ratiociniis elucidata, secundum Principia stabilita In Institutione Philosophiæ edita ab eodem Authore. Editio Secunda

[«История природы, пояснённая различными опытами и рассуждениями согласно установленным принципам, в введении в философию, изданном тем же автором. Второе издание»].

Нюрнберг: Impensis Johannis Ziegleri, Bibliopolæ; Typis Christophori Gerhardi, MDC LXXX (1680). - Шрёдер, Иоганн (Johann Schröder, 1600–1664).

Pharmacopoeia Medico-Chymica, sive Thesaurus Pharmacologicus: quo composita quaeque celebriora; hinc Mineralia, Vegetabilia & Animalia Chymico-Medice describuntur, atque insuper Principia Physicae Hermetico-Hippocraticae candide exhibentur. Opus non minus utile Physicis, quam Medicis: Editione Sexta correctum, a mendis purgatum & Indice Morborum ad Ungeun

[«Медико-химическая фармакопея, или Фармакологический тезаурус: в котором подробно описаны наиболее известные соединения — минеральные, растительные и животные, объясненные с химико-медицинской точки зрения, а также изложены принципы герметическо-иппократической физики. Труд не менее полезный физикам, чем медикам; исправленное шестое издание, очищенное от ошибок и снабжённое указателем болезней»].

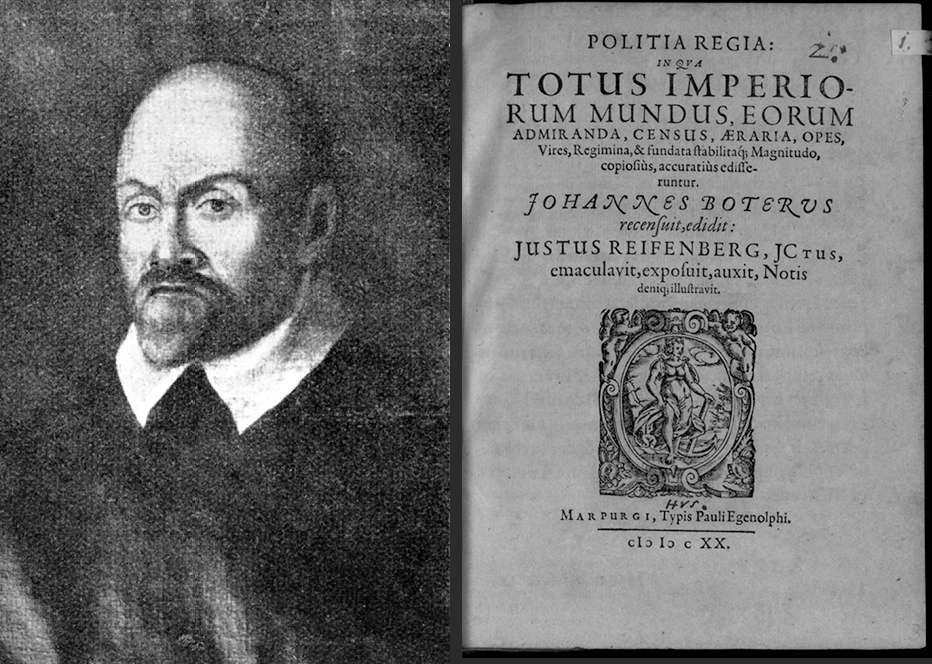

Франкфурт: Sumptibus Viduae Joan. Görlini, Bibliop. Ulm; Typis Joan. Görlini, 1669. - Ботеро, Джованни (Jean Boterus, 1544–1617).

Politia Regia: in qua totus Imperiorum mundus, eorum admiranda, census, aeraria, opes, vires, regimina, & fundata stabilitatque; magnitudo, copiosius, accuratius ediscitur. Johannes Boterus recensuit, edidit; Justus Reifenberg iustus emaculavit, exposuit, auxit, notisque denique illustravit

[«Королевская политика: в которой подробно излагаются мир всех государств, удивительные сведения о них, перепись, финансовые ресурсы, военные силы, управление и установившаяся стабильность; всё это подано значительно более объёмно и точно. Отредактировано и издано Джованни Ботеро; исправлено, прокомментировано и дополнено Иустом Райффенбергом»].

Марбург: Typis Pauli Egenolphi, MDCXX (1620). - Фурнье, Жорж (Georgius Fournier, 1595–1652).

Geographica orbis notitia: per litora maris et ripas fluviorum

[«Географическое описание мира: вдоль морских берегов и речных берегов»].

Франкфурт: Sumptibus Joannis Baptistae Schönwetteri, 1668. - Английский, Бартоломей (Bartholomaeus Anglicus, ок. 1190–до 1272).

De Proprietatibus Rerum [«О свойствах вещей»].

Лион: Nikolaus Philippi et Markus Reinhard, 1480. - Пикколомини, Энеа Сильвио Бартоломео (Aeneas Sylvius Bartolomeo Piccolomini, 1405–1464), римский папа Пий II.

Europa [«Европа»].

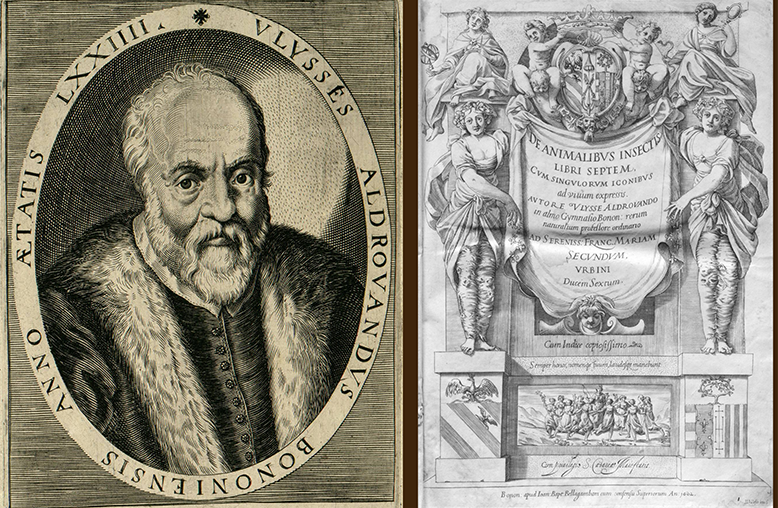

[s.l.]: Albrecht Kunne, 1491. - Альдрованди, Улиссе (Ulisse Aldrovandi, 1522–1605).

De animalibus insectis libri septem: cum singulorum iconibus ad vivum expressis

[«О беспозвоночных животных. В семи книгах с изображениями каждого вида, выполненными с натуры»].

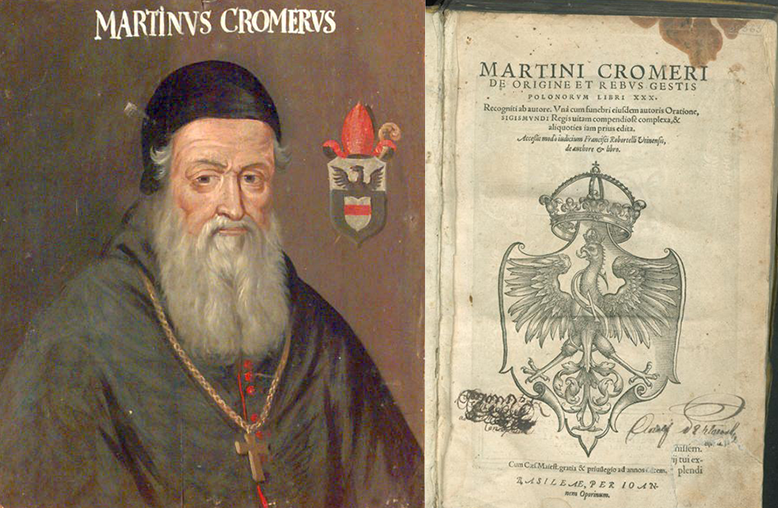

Болонья: apud Ioan. Bapt. Bellagambam, cum consensu superiorum, 1602. - Кромер, Марчин (Martinus Cromerus, 1512–1589).

De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX

[«О происхождении и деяниях поляков. Тридцать книг»].

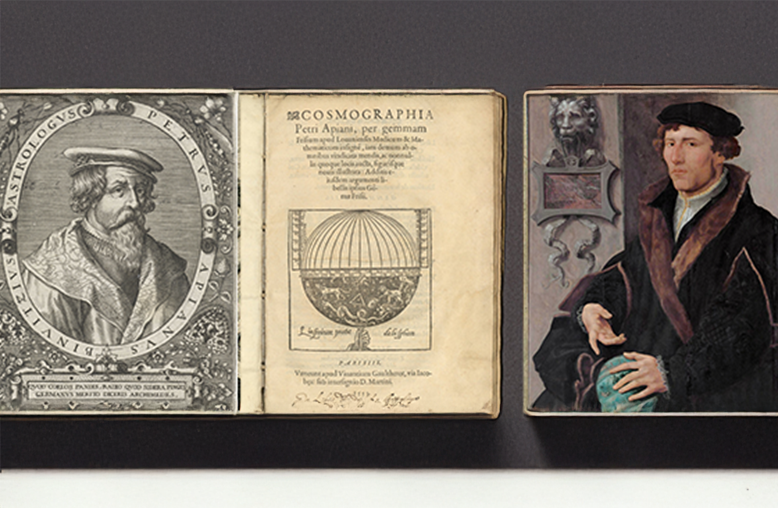

Базель: per Ioannem Oporinum, 1558. - Апийан, Петр (Peter Apian, 1495–1552); ред. Гемма Фризий (Gemma Frisius, 1508–1555).

Cosmographia Petri Apiani, per Gemmam Frisium aucta & emendata, figuris ac novis argumentis illustrata

[«Космография Петра Апийана, дополненная и исправленная Геммой Фризием, с новыми иллюстрациями и объяснениями»].

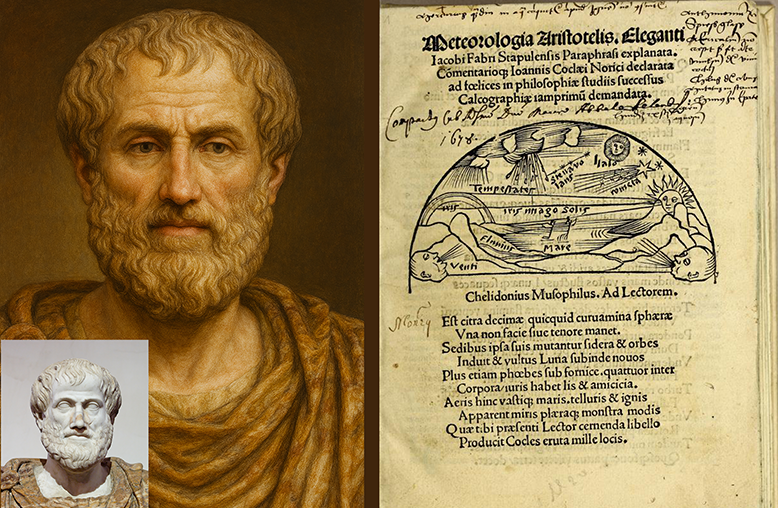

Париж: apud Vivantium Gaultherot, via Iacobea sub insignio D. Martini, MDLIII (1553). - Аристотель, Философ (Aristoteles, ок. 384 – 322 до н. э.); Тимархий (Timarchius, комментатор III в.).

Aristotelis Meteorologicorum libri IV cum Commentario Timarchi

[«Метеоры. Четыре книги с комментарием Тимарха»].

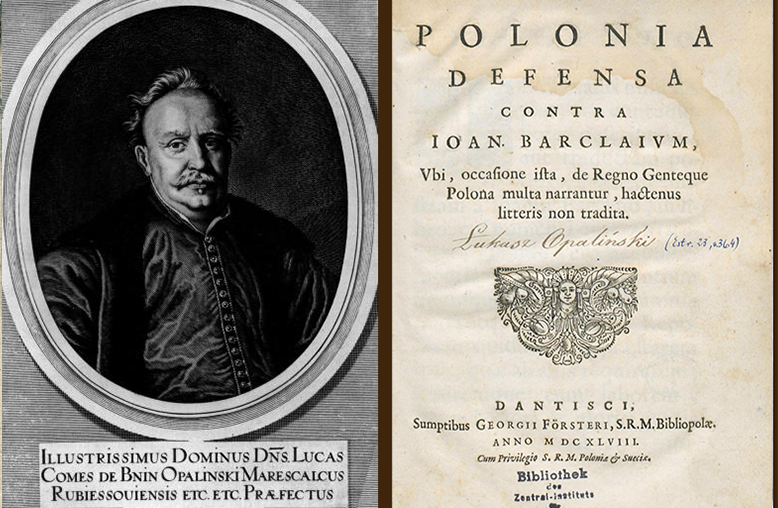

Лейден: Elzevir, 1512. - Опаленский, Лукаш (Łukasz Opaliński, 1612 — 1662).

Polonia Defensa contra Ioan. Barclaium, ubi, occasione ista, de Regno Genteque Polona multa narrantur, hactenus litteris non tradita

[«Оборона Польши против Иоанна Барклая: где по этому поводу повествуется многое о королевстве и народе польском, до сих пор не изложенное письменно»].

Гданьск: Sumptibus Georgii Försteri, S.R.M. Bibliopolæ, MDCXLVIII (1648). - Рэй, Джон (John Ray, 1627–1705).

Historia Insectorum. Opus posthumum, jussu Regiae Societatis Londinensis editum. Cui subjungitur Appendix de Scarabaeis Britannicis, autore M. Lister S.R.S. ex MSS. Musaei Ashmoleani

[«История насекомых. Посмертное сочинение…»].

Лондон: Impensis A. & J. Churchill, MDCCX (1710).

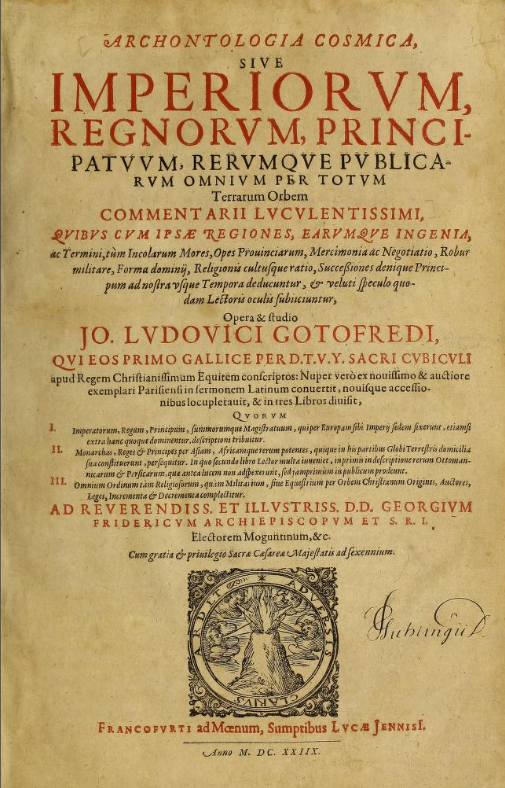

*в оригинале указан как [Jonsonus, Historia Insectorum]. - Авити, Пьер д’ (Pierre d’Avity, 1573–1635); Готфреди, Иоганн Людвиг (Gottfried, Johann Ludwig, 1584–1633) переводчик и редактор,

Archontologia Cosmica, sive Imperiorum, Regnorum, Principatuum, Rerumque Publicarum omnium per totum Terrarum Orbem commentarii luculentissimi, quibus cum ipsae regiones earumque ingenia ac termini, tum incolumum mores, opes, provinciae, merciumque & negotiationis, robor militaris, forma dominii, religio cultusque ratio, successiones denique principum ad nostra usque tempora deducuntur

[«Всесторонняя космическая архонтология, или яснейшие комментарии о всех империях, королевствах, княжествах и республиках по всему земному шару; в которых излагаются границы и территориальные особенности, нравы жителей, богатства, провинции, торговля и дипломатика, военная мощь, формы правления, религия и обряды, порядок престолонаследия до наших дней»].

Франкфурт-на-Майне: Sumptibus Lucae Jennisi, MDCXXIX (1629).

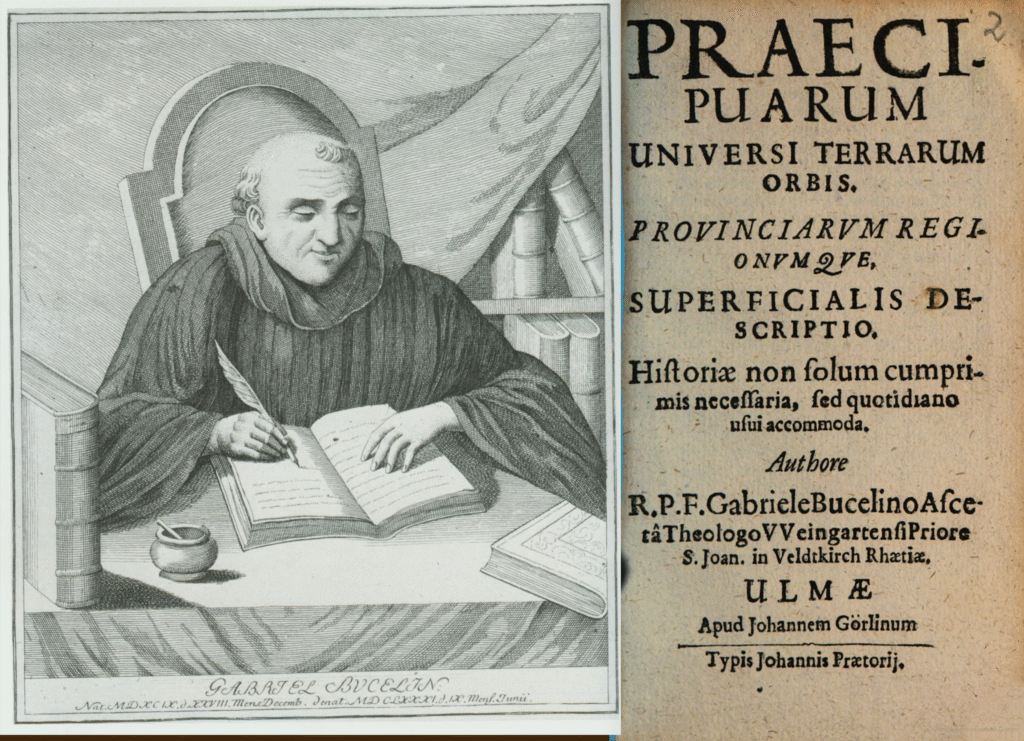

*в оригинале указан как [Gosfredus, Archontologia et Cosmica]. - Бучелин, Габриэле (Gabriele Bucelinus, ок. 1599–1681).

Præcipuarum universi terrarum orbis provinciarum regionumque superficialis descriptio. Historiæ non solum cumprimis necessaria, sed quotidiano usui accommoda

[«Первое поверхностное описание главнейших провинций и регионов всего земного шара. Истории не только прежде всего необходимые, но и пригодные для повседневного пользования»].

Ульм: Apud Johannem Görlinum; Typis Johannis Prætorii, 1658. - Меркатор, Герард (Gerardus Mercator, 1512–1594).

Atlas Minor Gerardi Mercatoris a J. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus et illustratus: denuo recognitus, additiisque novis delineationibus emendatus

[«Малый атлас Герарда Меркатора, увеличенный и украшенный множеством медных карт Яна Хондия; вновь проверенный и исправленный с добавлением новых изображений»].

Амстердам: Ex officina Ioannis Ianssonii, MDCXXXIV (1634). - Готфрид Ритамер (Goswin Rithemerus) — «Orbis Terrae Sinus», [источник не обнаружен].

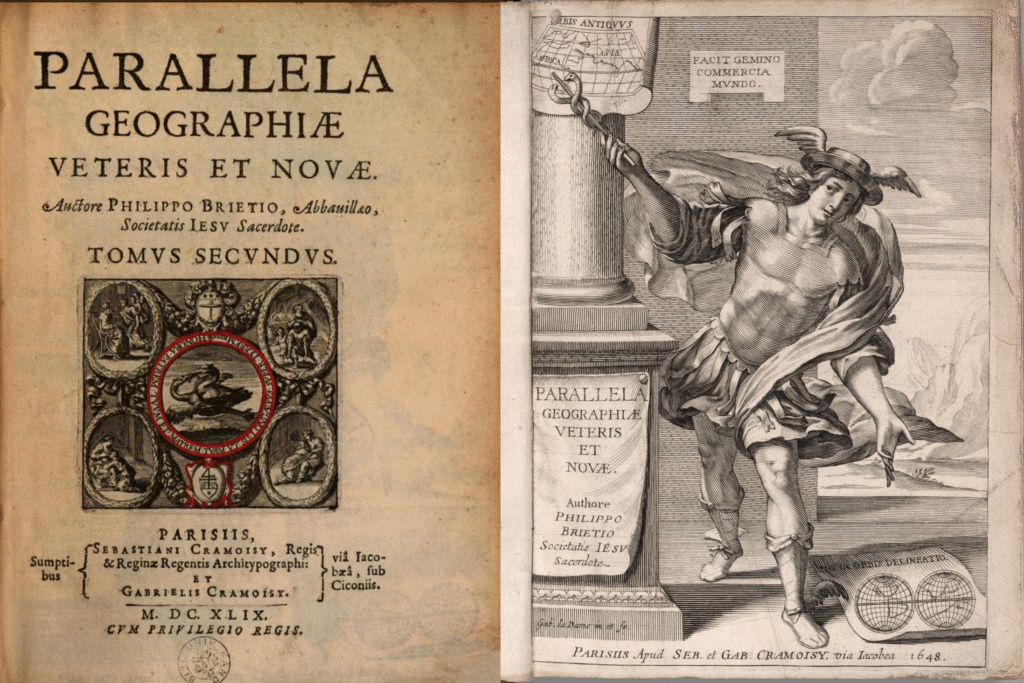

- Бриет, Филипп (Philippus Brietius, 1601–1668).

Parallela Geographiæ Veteris et Novæ.

[«Параллели древней и новой географии.»].

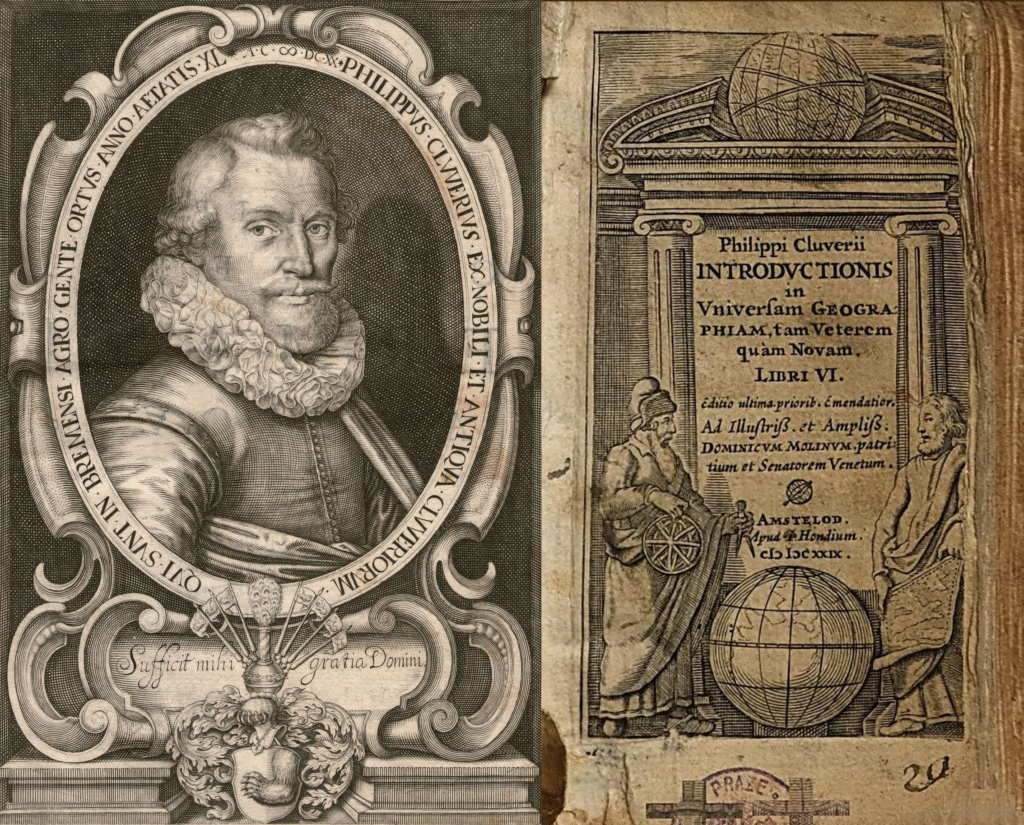

Париж: Seb. et Gab. Cramoisy, 1648 — 1649. - Клюверий, Филипп (Philippus Cluverius, 1580–1622).

Introductionis in Universam Geographiam, tam Veterem quam Novam, Libri VI.

[Введение в общую географию, древнюю и новую. В шести книгах].

Амстердам: Apud J. Hondium, 1624 — 1629. - Герберштейн, Сигизмунд фон (Sigismund von Herberstein, 1486–1566).

Rerum Moscoviticarum Commentarii, Sigismundo Libero auctore. Russiæ breuissima descriptio, & de religione eorum varia inserta sunt. Chorographia totius imperii Moscici, & vicinorum quorundam mentio

[«Комментарии о Московии, автором которых является барон Сигизмунд фон Герберштейн. Содержит краткое описание России, различные сведения о её вероисповедании, а также хоровую карту всего Московского царства и упоминания о некоторых соседних землях»].

Антверпен: In aedibus Ioannis Steelsii, MDLVII (1557). - Николозио, Джованни Баттиста (Giovanni Battista Nicolosi, 1610–1670). Hercules Siculus, sive Studium Geographicum. Tomus 1/2 [«Геркул Сицилийский, или географическое исследование. Том 1 и 2»]. Рим: Typis Michaelis Herculis, 1670 — 1671.

*в оригинале указан как [Nicolosius, Hercule Siculo]. - Маффет, Томас (Thomas Muffet, 1553–1604).

Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum: olim ab Edoardo Wottono, Conrado Gesnero, Thomâque Pearnio inchoatum; tandem Tho. Mouvetii Londiniensis operâ sumptibusque maximis concinnatum, auctum, perfectum; et ad vivum expressis iconibus suprà quingentis illustratum

[«Театр насекомых, или малых животных: первоначально начатый Эдвардом Воттоном, Конрадом Геснером и Томасом Пернием; наконец, доведённый до совершенства и значительно дополненный лондонцем Томасом Маффетом за крупные расходы; украшенный более чем пятьюстами изображениями, выполненными с натуры»].

Лондон: ex officina typographica Thomae Cotes; et venales extant apud Guliel Hopes, ad insigne Chirathecæ, prope regium Exonium, 1634. - Лентилий, Розинус (Rosinus Lentilius, 1657–1733).

Curlandiae quaedam memorabilia

[«Некоторые памятные памятки Курляндии»].

Нюрнберг: [издатель не указан], 1692. - Клок, Каспар (Casparis Klockii, 1583–1655).

Tractatus juridico-politico-polemico-historicus de Ærario, sive Censu per honesta media, absque divexatione populi, licite conficiendo, Libri Duo

[«Юридико-политико-полемический исторический трактат о казне, или о сборе доходов законными средствами без обложения народа, в двух книгах»].

Нюрнберг: Sumptibus Johannis Andreae & Wolfgangi Endteri junioris Haeredum, MDCLXXI (1671). - Плакотомус, Жан/Іаан (Jean Placotomus [Hans Brettschneider], ок. 1514–1577).

De natura cerevisiarum et mulso

[«О природе пива и медовухи»].

Кёнигсберг: без указания издателя, 1549. - Месуе, Юханна ибн Масавайх (Mesue Major, ок. 777–857) и Депар, Жак (Jacques Depor, ок. 1380–1458).

Compendium of Medical Texts by Mesue, with Additional Writings by Various Authors

[«Свод медицинских текстов Месуе с дополнениями разных авторов»].

Лион: Benoît Bonin, 1523. - Тылковский, Адальберт (Adalbertus Tylkowski, 1624/1625–1695).

Physicæ Curiosæ Pars Tertia: De Meteoris seu Meteorologia Curiosa

[«Интересная физика. Часть третья: О метеорах, или любопытная метеорология»].

Олива: Typis Monasterii Olivensis Sacri Ordinis Cisterciensis, 1669. - Хорн, Георг (Georgius Hornius, 1620–1670).

Historiae Naturalis et Civilis, ad nostra usque tempora, Libri Septem

[«История естественная и гражданская до наших дней, в семи книгах»].

Лейден (Lugduni Batavorum): Apud Lothum de Haes, MDCLXX (1670). - Мейбомий, Иоганн Генрих (Iohannes Henricus Meibomius, 1638–1700).

De Cervisiis potibusque & ebriaminibus extra vinum aliis Commentarius. Accedit Adr. Turnebi libellus De Vino

[«Комментарий о пиве и других напитках, отличных от вина. С приложением небольшого трактата Адриана Тернеба „О вине“»].

Хельмштедт: Typis & Sumptibus Johannis Heitmulleri, MDCLXIX (1669). - Фрёлих, Давид (Davide Frölichio, XVII в.).

Bibliothecae sive Cynosurae Peregrinantium. Hoc est Viatorii Liber Tertius Partis Posterioris, in quo Diarium Apodemicum Perpetuum, nec non Prognosticon quadruplex, scilicet Meteorologicum, Physiognomicum, Chiromanticum & Oneirocriticium

[«Библиотека, или путеводная звезда странников. Третья книга второй части путишествия, где представлен вечный путьевой дневник и четырёхчастное изречение о будущем: метеорологическое, физиогномическое, хиромантическое и сновиденческое»].

Ульм: Sumptibus Wolfgangi Endteri, MDCXXXIV (1634). - Романус, Адриан (Adrianus Romanus [Adriaan van Roomen], 1561–1615).

Parvum Theatrum Urbium, sive Urbium Præcipuarum Totius Orbis Brevis et Methodica Descriptio [«Малый театр городов, или краткое и методичное описание главных городов всего мира»].

Франкфурт-на-Майне: Ex officina Typographica Nicolai Bassæi, M.D.XCV (1595). - Popping in Orbe Illustrato, [источник не обнаружен].

- Плиний Старший (Gaius Plinius Secundus, ок. 23/24–79).

Naturalis Historia XXI

[«Естественная история кн. XXI»].

Венеция: Ioannes de Spira, 1469. - Исидор Севильский (Isidorus Hispalensis, ок. 560–636).

Etymologiae

[«Этимологии»].

Севилья: ок. 625 (первоначальный сборник в 20 книгах). - Варро, Марк Теренций (Marcus Terentius Varro, 116–27 гг. до н. э.).

De re rustica

[«О сельском хозяйстве»].

Рим: ок. 37 г. до н. э. - Линда, Лука де (Lucas de Linda, 1625–1660).

Le descrittioni vniuersali et particolari del mondo, & delle republiche [«Всеобщие и частные описания мира и республик»].

Венеция: Per Combi & La Noù, 1660. - Тацит, Публий Корнелий (Publius Cornelius Tacitus, ок. 56 – ок. 120).

De origine et situ Germanorum

[«О происхождении и положении германцев»].

Рим: ок. 98 г. н. э. - Sapius – [источник не обнаружен].

- Cornelius Judaeus in Germania — [источник не обнаружен].

- Блау, Иоганн (Joannes Blaeu, 1596–1673).

Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus: in quo Tabulae et Descriptiones omnium Regionum

[«Театр земель мира, или Новый атлас: в котором приведены карты и описания всех регионов»].

Амстердам: Apud Johannem Guiljelmi F. Blaeu, MDCXXXV (1635).

Все перечисленные источники приводятся в переводе данного труда:

Ржачинский (Жончинский), Габриель (Gabriel Rzaczyński, 1664–1737).

Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniae, Magniducatus Lituaniae, Annexarumque Provinciarum, in Tractatus XX Divisa

[«Любопытная естественная история Королевства Польского, Великого княжества Литовского и прилегающих провинций, разделённая на двадцать трактатов»].

Сандомир: Typis Collegii Societatis Jesu, 1721.