1. Введение

В ходе исследования труда «Любопытная естественная история Королевства Польского, Великого княжества Литовского и прилегающих провинций…», написанного иезуитом, естествоиспытателем, а так же уроженцем Подляшья и носителем герба Слеповрон Габриэлем Жачинским (Gabriel Rzaczyński, 1664–1737) изданного в 1721 году [1], я наткнулся на запись, с которой началось небольшое приключение — и большой шаг к возрождению белорусского исторического пивоварения.

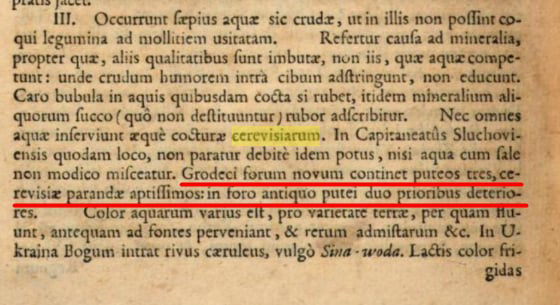

В разделе, где автор цитирует других исследователей о свойствах и пригодности вод Речи Посполитой для готовки и пивоварения, Жачинский замечает:

«В Гродно на новом рынке имеются три колодца с водой, идеально подходящей для пивоварения. [Grodeci forum novum continet puteos tres, cerevisiae parandae aptissimos]»

С этого момента возникли вопросы: где находился «новый рынок» в Гродно, сохранились ли эти колодцы, есть ли в городе более чем столетние колодцы и каков химический профиль «гродненской воды». Ответы на них и составили содержание исследования.

2. История гродненской воды

Чтобы понять, какую роль вода играла в жизни Гродно и почему именно её Жачинский выделил как «исключительно пригодную для пивоварения», необходимо обратиться к историкам, которые подробно исследовали эту тему. Среди них — Юрий Гордеев и Андрей Вашкевич, чьи работы и консультации позволяют восстановить контекст развития городского водоснабжения.

Развитие водоснабжения в Гродно прослеживается по меньшей мере с конца XV века и напрямую связано с ремёслами, в том числе с пивоварением. В 1541 г. королева Речи Посполитой Бона Сфорца распорядились очистить главный городской колодец на рыночной площади (ныне пл. Советская), пришедший к тому времени в запустение. «Рыночный» колодец, вероятно снабжённый колёсным механизмом, был ключевым источником воды для горожан [14]. Источники отмечают и обратную сторону «центральности»: бытовое загрязнение этого колодца, что подталкивало город к поиску альтернативных и более надёжных способов подачи воды [16].

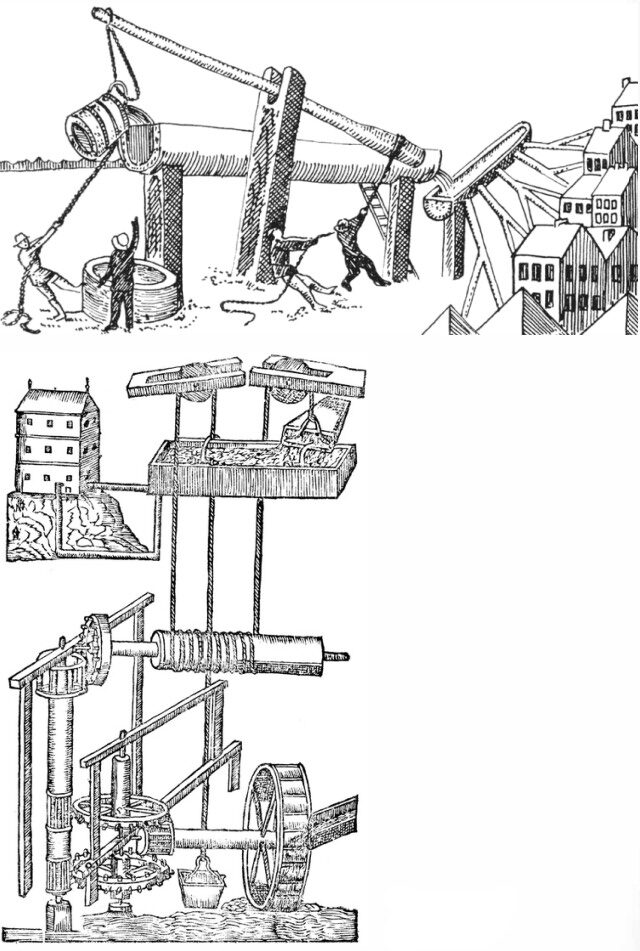

В 1629 г. бургомистр Ганус Фандеберг за собственный счёт провёл первую городскую линию водопровода: вода подавалась от Городничанки к рынку и в Старый замок по высверленным деревянным трубам, стыкованным металлическими втулками и уплотнённым смолой — для герметичности и долговечности [14; 15]. «Долгая жизнь» системы подтверждается источниками: инвентарь Старого замка 1653 г. упоминает крупные свёрла для труб; а находки деревянных труб в 1931 г. и начале 2000-х на берегах Городничанки археологически закрепили трассу раннего водопровода [14; 15].

В 1641 г. виленский мастер Вильгельм Поль предложил расширить систему: забирать воду у фольварка Путришки и подавать её самотёком, благодаря перепаду высот, к Виленской браме и в Старый замок. Проект оценивался в тысячи злотых и требовал привлечения рорников — специалистов по высверливанию труб. Реализацию прервала война 1654 г., заморозившая городские планы благоустройства [14].

Помимо общественных, действовали частные и монастырские колодцы (в т. ч. «стародавний монастырский колодец» у Коложи — 1591, 1721), существовали занеманские колодцы и колодцы в еврейском квартале [16]. Качество воды различалось: иезуит Жочинский отмечал худшие свойства воды на старом рынке, что косвенно указывает на бытовое загрязнение центрального колодца и объясняет поиск «лучших» точек водозабора для питья и варения пива [15].

Королевские меры поддерживали развитие пивоварения: в конце 1570-х Стефан Баторий подтвердил права горожан на варку пива и производство солода, а также на эксплуатацию мельниц и содержание «пивных и медовых корчм», что делало устойчивое водоснабжение насущной задачей [15]. На этом фоне понятна и оценка Жачинского (1721): упоминание трёх колодцев на «новом рынке» с «водой, идеально подходящей для пивоварения» логично продолжает городской тренд выделения наиболее чистых точек водозабора.

3. Гродненский «новый рынок» XVIII века

Чтобы локализовать «новый рынок», указанный Жачинским, я обратился к историку Юрию Гордееву, ведущему исследования по истории Гродно. На вопрос о «новом рынке» начала XVIII века он ответил:

«В Гродно было три рынка, а четвёртый, о котором, скорее всего, идёт речь, — это Сенной рынок»

По его словам, само название связано с торговлей сеном (аналогичные топонимы есть, например, в Санкт-Петербурге и Мадриде).

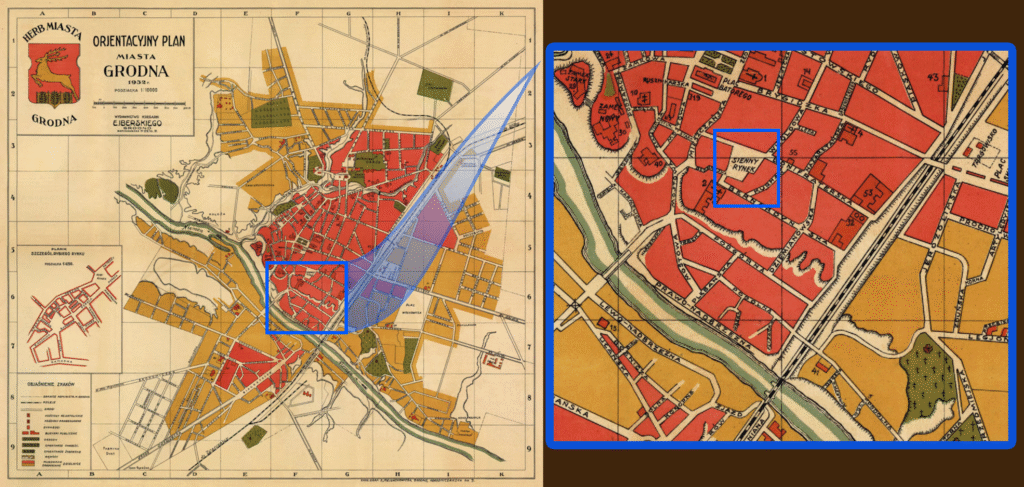

На польской карте 1932 года (период нахождения Западной Беларуси в составе Польши) рядом с площадью Батория (plac Batory’ego, нынешняя Советская) чётко обозначен Sienny Rynek — Сенной рынок.

Есть и фотография 1915 года со стойками сена и лошадьми; на ней, пусть и с трудом, различимы контуры колодцев.

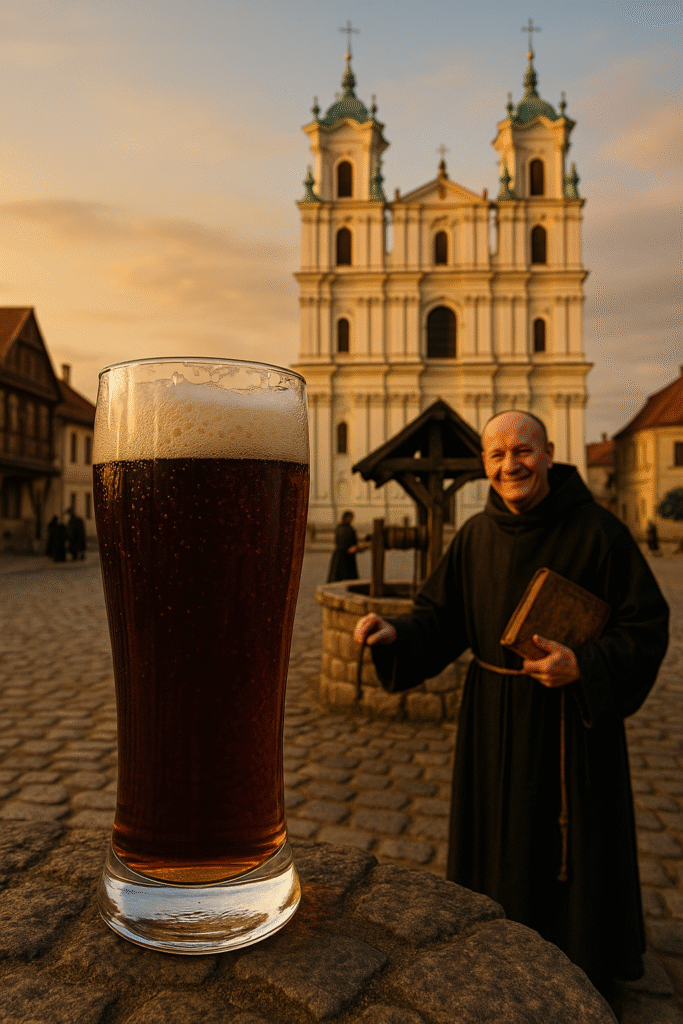

Сейчас на месте Сенного — камерный внутридворовый квартал в границах улиц Стефана Батория, Карла Маркса, Социалистической и Парижской Коммуны; вход располагался напротив костёла Обретения Святого Креста.

Примечательно, что пивоварня Кунца находится неподалеку от Сенной площади — там, где, по Жачинскому, была «лучшая вода для пивоварения».

4. Поиск колодцев Жачинского

В предыдущей главе мы установили: «новый рынок» — это Сенной рынок в центре Гродно. Следующий логичный шаг — попытаться найти следы колодцев с «лучшей для пивоварения водой», упомянутых в 1721 году.

Сначала я обратился в Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды: там подтвердили, что старые питьевые колодцы в городе не сохраняются и их учёт не ведётся; если что и осталось — то в частном секторе.

Далее — «полевые» исследования. Пивной энтузиаст и краевед Кирилл Мишин («Пивная лига») предложил маршрут по верхней и нижней террасам города.

Отчёт Кирилла Мишина.

По примеру историка Саши Хотько я мысленно разделил город на две террасы относительно Немана. Верхняя — замковые и коложский холм, пл. Советская, Бернардинский костёл и западнее; здесь — водонапорные башни «Кася» и «Бася», которые, как пояснил историк Евгений Махнач, качали воду из Немана и давно не работают. Нижняя — непосредственно берег реки, куда должны стекать все ключи.

Начал с «нового рынка» (нынешний двор за гостиницей «Неман»). Между «старым» и «новым» рынками — всего ~250 м (изображение 15), но вода здесь могла отличаться: сказывались условия питания источников и санитарное состояние.

Сегодняшняя территория — асфальт, бетон, советская застройка (изображение 16). В 1930–40-е это был Бернардинский рынок; о колодцах местные не помнят. На ул. Парижской Коммуны (изображение 17) — частный сектор, но ни колодцев, ни колонок уже нет. На ул. Подгорной (изображение 18) старожил вспоминает две колонки, ныне утраченные.

Далее — Подол. У ресторана «Шервуд» (изображение 19) недавно бурили скважину. Элиза Ожешко писала: «Подол спускается от вершины горы с готической башней бернардинского костёла к краю наднеманских песков». Историческая застройка фиксируется на старых гравюрах; местные рассказывают, что колодцев не осталось, все колонки законсервированы. Иду вдоль берега к старому бровару Кунца — следов колодца не обнаружено. У Нового и Старого замков (изображение 20) всё скрывает асфальт.

У моста через Городничанку (изображение 21) когда-то стояли два бровара (одно здание, вероятно, — винокурня). Берега реки засаживали хмелём; ещё недавно дикий хмель рос за горисполкомом. Сегодня запах воды заставляет сомневаться в её пригодности, но сразу за мостом историки уверенно указывают на ключи у подножия Коложи: в засушливые годы здесь проступают до десятка источников. На ул. Рыбацкой — один частный колодец (изображение 22), годный для проб.

На Коложской террасе у входа в церковь — колонка (изображение 23), во дворе — ещё одна (изображение 24). Колодцев нет.

Через Коложский парк выхожу на «старый рынок» — круг замыкается. Вывод: в старом городе колодцев не сохранилось; колонки тоже ушли в прошлое. По словам старожилов, набрать воду сейчас можно в Румлёво, Лосоно, на р. Лососянке и чуть ниже Нового моста по правому берегу.

Итог. На месте Сенного рынка и вокруг него старых колодцев нет. Но историки и старожилы сходятся: в Гродно колодцы традиционно ставили на ключах — и именно здесь их было особенно много. Следовательно, сообщение Жачинского о трёх колодцах с «идеальной для пивоварения» водой согласуется с природными условиями. Раз колодцы утрачены, обратимся к данным современной гидрогеологии — они подскажут, действительно ли гродненская вода обладает свойствами, ценными для пивоварения XVIII века.

5. Гродненская колодезная вода для пивоварения

Разобраться, подходила ли гродненская вода действительно для пивоварения, как утверждал в 1721 году Габриэль Жачинский [1], можно, обратившись к современным исследованиям гидрогеологии и химического состава природных вод города.

Полевые и лабораторные анализы показывают: вода из первых водных горизонтов и ключей имеет гидрокарбонатно-кальциевый профиль. Для неё характерно высокое содержание кальция (Ca²⁺) и бикарбонатов (HCO₃⁻), слабощёлочной pH (7,3–7,8) и умеренная минерализация — порядка 300–430 мг/дм³ [2]. Загрязнители — нитраты и микробиологические примеси — встречаются лишь в колодцах, расположенных рядом с современными сельхозугодьями и плотной городской застройкой, и потому легко исключаются при реконструкции «чистого» исторического профиля.

Наибольшее внимание привлекает железо: в гродненских ключах его уровень составляет 0,76–0,80 мг/л [2]. Однако это природное Fe²⁺, которое при контакте с кислородом быстро окисляется и осаждается в виде бурого осадка (Fe(OH)₃) — естественное «самообезжелезивание», хорошо описанное в профильной литературе [3]. Если дать воде отстояться в открытой ёмкости, она становится пригодной для питья и пивоварения. Подобные практики применяли на наших территориях монахи-базилиане если около монастыря не оказывалось пригодной для пивоварения реки или озера, а именно они устраивали сажалки (искусственные пруды) на бьющих ключах.

По совокупности свойств гродненская вода удивительно близка к лондонской воде, традиционно применявшейся для портеров и других тёмных элей. В справочнике Джона Пальмера и Колина Камински Water: A Comprehensive Guide for Brewers указаны ориентиры исторического профиля Лондона: Ca ~90 мг/л, HCO₃⁻ ~300 мг/л, SO₄²⁻ ~50 мг/л, Cl⁻ ~30 мг/л, Mg ~10 мг/л, Na ~30 мг/л [4].

Современный замер гродненского водозабора «Гожа» даёт профиль:

pH 7.56; Ca²⁺ 96.3 мг/л; Mg²⁺ 18.92 мг/л; Na⁺ 19.61 мг/л; Cl⁻ 15.54 мг/л; SO₄²⁻ 1.42 мг/л; HCO₃⁻ 320 мг/л.

Такой состав подтверждает принадлежность гродненской воды к мягким бикарбонатным типам: по жёсткости и щёлочности она сопоставима с английской, но отличается очень низким содержанием сульфатов и хлоридов. Это формирует более «округлый» вкус и снижает горечь — именно то, что особенно ценится в выдержанных тёмных сортах.

Практика пивоваров это подтверждает. Владелец гродненского ресурса для домашних пивоваров samovarow.by Виктор отмечает:

«На самом деле не самая худшая вода у нас в городе, для тёмных сортов пива почти идеал. Для лагеров необходимо смягчать, с чем справляются не самые дорогие фильтра. Да, повышенный уровень железа, но не критичный».

| Показатель | Гродно (современные данные) [2] | Лондон (Palmer & Kaminski, 2013) [4] |

| pH | 7.3–7.8 (ср. 7.56) | ~7.5 |

| Ca²⁺, мг/л | ~96 | ~90 |

| Mg²⁺, мг/л | ~19 | ~10 |

| Na⁺, мг/л | ~20 | ~30 |

| Cl⁻, мг/л | ~15 | ~30 |

| SO₄²⁻, мг/л | ~1.5 | ~50 |

| HCO₃⁻, мг/л | ~320 | ~300 |

| Общая минерализация, мг/дм³ | 300–430 | 350–400 |

| Особенности | Низкие SO₄²⁻ и Cl⁻ → вкус мягкий, округлый | Выше SO₄²⁻ → вкус суше, горче |

Итог. Гродненская вода — с высоким кальцием и бикарбонатами при низких сульфатах и хлоридах — исторически идеально подходила для варки тёмного пива. Это согласуется и с химическими анализами, и с практикой пивоваров. Потому оценка Жачинского о «воде, исключительно пригодной для пивоварения» выглядит убедительно и сегодня. Следующий шаг закономерен: имея такую водную основу, Гродно вырастило и богатую традицию тёмного пивоварения — об этом речь в главе 6.

6. Гродненское пиво: тёмные сорта и городская пивная культура

Если принять исходную посылку Жачинского о «исключительной пригодности» гродненской воды для пивоварения [1] и сопоставить её с реальной динамикой городского пивоварения, картина складывается целостно: у Гродно были не только природные, но и институционально-культурные предпосылки для сложных, в том числе тёмных, сортов. Уже в 1564 году здесь действовало 19 пивоварен [7], а «гродненское пиво» входило в число известных напитков Речи Посполитой. Дальше, в XIX веке, на волне индустриализации и торговли, тёмные стили получают и локальные интерпретации, и устойчивую поддержку импортом.

Особенно ценную фактологию даёт исследование гродненского домашнего пивовара и историка (канд. ист. наук) Александра Радюка, опубликованное в сборнике Grodnæ et orbi (2018) [17]. Ниже ключевые выводы, встроенные в общую логику статьи.

6.1. Кто варил, сколько варили и как пивоварение «вписалось» в городскую экономику

Во второй половине XVIII века пиво варили горожане, магнаты и монастыри; работала и казённая пивоварня на Городнице, после 1795 г. сдававшаяся в аренду. К началу XIX века она приходит в упадок: оборудование распродают и изымают, часть котлов идёт «на нужды армии» в 1812-м; фиксируются эпизоды расхищения имущества [17]. Статистика раннего XIX века противоречива (от «шести пивзаводов в одном Гродно» в 1839-м до «ни одной пивоварни в губернии» в 1847-м), но важно иное: пиво не исчезало — его варили в шляхетских имениях на контрактной основе [17].

К 1865 году в самом городе стабильно работает 7 пивоварен, а пивоварение — лидер городской промышленности: по объёму и стоимости продукции оно уверенно опережает свечную и табачную отрасли [17]. Это объясняет, почему вкусы горожан и инфраструктура торговли начинают формировать «свой» набор стилей.

6.2. Регуляторика и «американские горки» отрасли

Конец XIX — начало XX века — время резких колебаний:

- 1897: госмонополия на продажу крепкого алкоголя закрывает множество пивных лавок и бьёт по сбыту.

- 1901: новый акциз (с налога «с выхода» на налог «с солода») уменьшает число заводов в губернии с 46 до 29 и объёмы примерно на 100 тыс. вёдер (1901/1902).

- 1906: пиво выводят из категории «крепких» — разрешают свободный продаж; за 1905–1907 число точек с пивом утраивается, выпуск растёт примерно на 150% [17].

Именно на этом фоне — между ограничениями и либерализацией — и проявляются локальные «тёмные» линии.

6.3. Топография и «семейность» пивоварен

География проста и показательная: Нёман — ось размещения. Скопление пивоварен — на Хлебной набережной (Лейба Шерешевский, Юдель Лапидус, семья Яфе/Ёфе), на Правой набережной (Ш. Шерешевский), у Виленского завулка (Лейба Слуцкий), на ул. Огородной (завод Ошара Вильнера, арендованный, а затем выкупленный Осипом Кунцем) [17]. Бизнес — преимущественно семейный, владельцы чаще евреи; редкие исключения — иноземцы (М.-Р. Турно, Осип Кунц и его наследники) [17]. Близость к воде облегчала технологию и логистику, но давала и оборотную сторону — санитарные риски, о чём ниже.

6.4. Технология, ассортимент и санитарный контекст

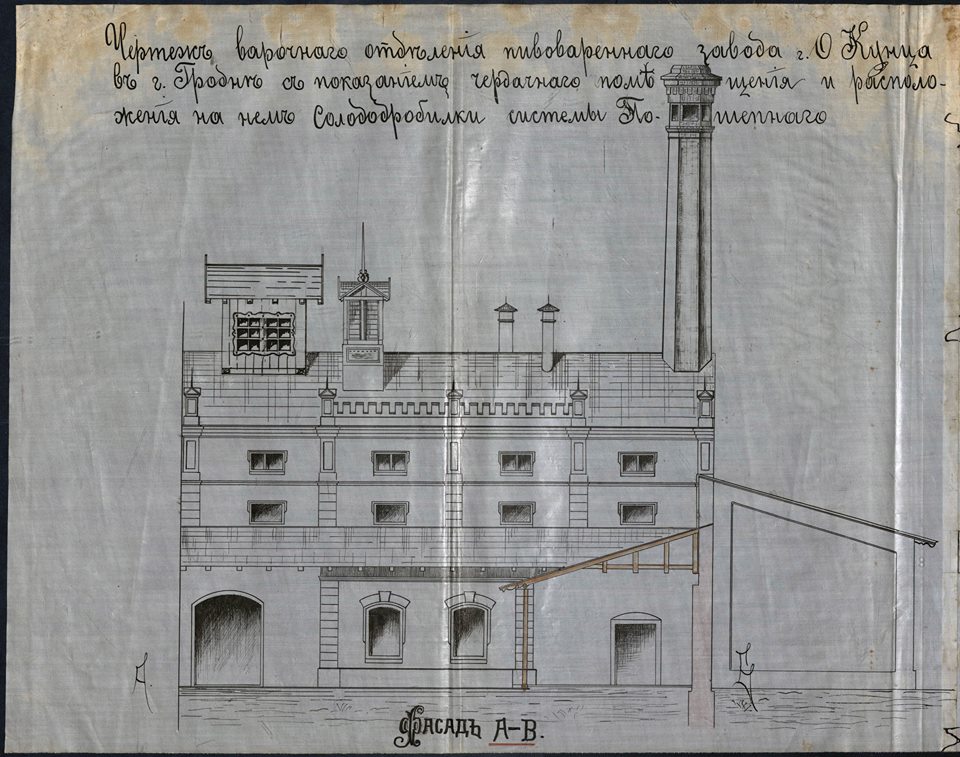

Технология. На гродненских пивоварнях преобладал «мюнхенский/баварский» способ — многоступенчатая декокция с отбором частей затора, их кипячением и возвратом в общий чан; далее — кипячение с хмелем, охлаждение на охладительных тарелках, брожение в дубовых чанах, выдержка в ледниках. С 1902 года на заводе Кунца уже работала паровая машина с мельницей системы Пашепного (≈ 83 пуда/ч), что резко повышало производительность сравнительно с ручным измелом (8–12 пудов/ч) [17].

Ассортимент и цены. Конец XIX века — узкая линейка: у большинства пивоварен один базовый сорт — «простое» тёмное (≈ 3–3,5 коп./бут.) или «баварское» (≈ 6–7 коп./бут.) лагерного профиля. Исключение — завод Кунца, где помимо базовых марок варили «английский портер» (≈ 20 коп./полбут.) и «export» (≈ 10 коп./полбут.); в начале XX века оба уступают место «экстра» и «пильзенскому» [17]. Социальное распределение вкусов было читаемым: «простое» — в основном крестьяне; «баварское» — рабочие и мещане [17].

Санитарные реалии. Акцизные отчёты фиксировали протечки крыш в варочных отделениях, плесень, попадание атмосферных осадков через вытяжки, кучи мусора и стоки прямо в Нёман (кейс завода № 69 Р. Андрес) — один из факторов, почему часть публики предпочитала привозное пиво [17].

6.5. Импорт и внешний фон тёмных стилей

По сводкам 1908 г. в Гродно массово заходило пиво из Варшавской, Виленской, Ковенской, Лифляндской, Минской, Сувалкской, Санкт-Петербургской губерний; общий мотив: «привозное — лучше по качеству», хотя и дороже (до 2 руб./ведро) [17]. Это рифмуется с более ранними данными В. Гринкевича: уже в первой половине XIX века в Гродно по Нёману шёл прусский портер — рядом с ромом и винами [10]. Путевые свидетельства дополняют картину: в 1807 барон Б. Кампенгаузен отмечал в Дубровне (под Оршей) тёмное пиво, «напоминающее портер», с добавлением золототысячника — «Zindelika» [11]; англичанин У. Кокс писал о «пиве, очень похожем на английское тёмное крепкое» в тех же краях [12]. И важно: Жачинский прямо называет Оршанщину одним из центров пивоварения ВКЛ [1]. То есть вкусы и практики тёмного пива формировались в сети региональных центров, где Гродно — важный, но не единственный узел.

6.6. Локальные кейсы: Рахиль Андрес и завод Кунца

Завод Р. Л. Андрес (№ 69). Архив фиксирует выпуск «чёрного пива» с высокой плотностью сусла — маркер «тяжёлого» стиля с потенциалом выдержки [8]. В акцизных рапортах к заводу № 69 есть и жёсткие санитарные замечания (см. выше) [17] — контекст, объясняющий давление импорта.

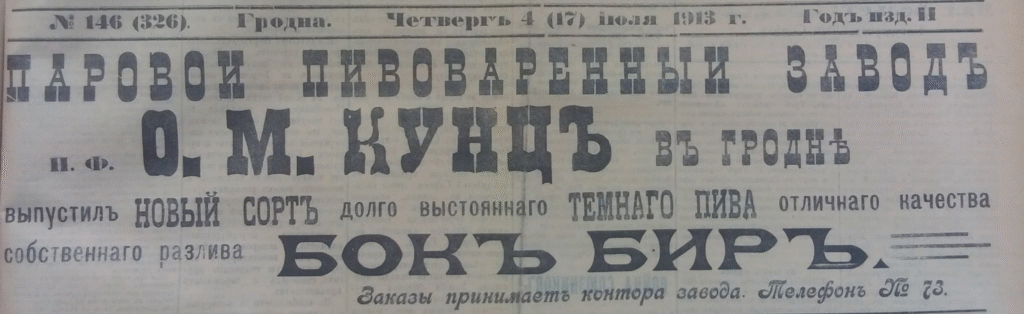

Завод Кунца. На рубеже XIX–XX вв. производил «английский портер» и «export», а в июле 1913 г. — «тёмное выдержанное пиво бок-бир» (по газетной вырезке, предоставленной домашним пивоваром и историком Александром Радюком) [9]. Это показывает технологическую смелость предприятия и устойчивый спрос на крепкие тёмные сорта. Отдельная, драматическая страница — дело Игната Кунца (1911): акцизный надзор выявил систематическое добавление сахара (≈ 18 пудов/варку) в нарушение Акцизного статута 1901 г.; проверка завершилась самоубийством владельца [17]. История важна не ради сенсации, а как показатель жёсткой регуляторики и высоких ставок рынка.

6.7. Синтез: «тёмная линия» Гродно и роль воды

Повседневную линейку города конца XIX — начала XX века определяли лагеры («баварское», «пильзенское») — технологически на «баварском» методе и низовых дрожжах [17]. Но «тёмная линия» — не маргинальна: её поддерживали и внутренние варки (портёр, «бок-бир»), и устойчивый импорт, и региональная мода на крепкие тёмные напитки.

Здесь естественно замкнуть с выводами главы 5: по химическому профилю — высокий кальций и бикарбонаты при низких сульфатах и хлоридах — гродненская вода формирует мягкий, округлый вкус и отлично «несёт» тёмные выдержанные стили (включая лагерные интерпретации), что делает правдоподобным и упоминание Жачинского о «воде, исключительно пригодной для пивоварения» [1], и локальные кейсы портеров и «бок-бира».

Отсюда следующий шаг статьи выглядит естественным: перейти от реконструкции контекста к реконструкции вкуса — воссоздать профиль воды и сварить «бир бок» как продолжение гродненской традиции (см. главу 7).

7. Воскрешение гродненского тёмного пива

После изученного материала стало ясно: традицию следует не только исследовать, но и оживить — сварив исторический тёмный сорт на воде, максимально приближённой к описанной Жачинским.

Я обратился к команде микропивоварни «Гарадзенскі бровар» с собранными данными и призывом:

«Давайце ратаваць беларускае нашае піва!»

Коллеги с энтузиазмом поддержали идею реконструкции. Главный пивовар Кирилл Буланов заказал солода, дрожжи и реагенты для воссоздания профиля воды — и пригласил меня участвовать в варке.

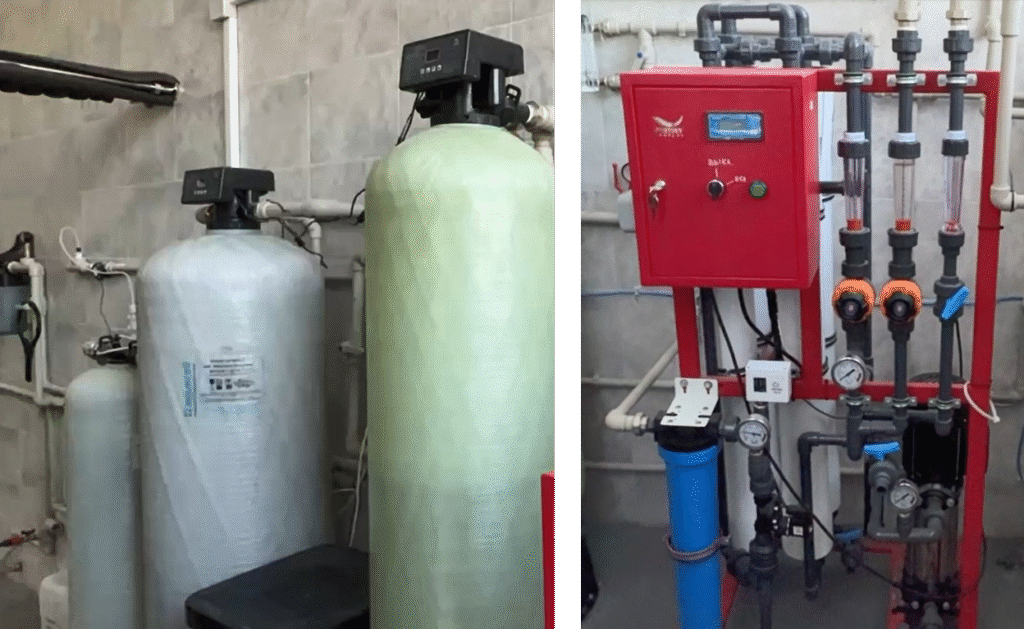

Подготовка воды.

Первым делом — вода, определяющая характер будущего пива.

С помощью обратного осмоса мы получили практически «пустую» воду, затем минерализацией задали исторический профиль: Ca²⁺ ~95 мг/л; Mg²⁺ ~18 мг/л; Na⁺ ~20 мг/л; HCO₃⁻ ~320 мг/л; SO₄²⁻ и Cl⁻ — на минимуме. Это максимально приблизило нас к параметрам гродненской воды XVIII–XIX вв.

Затирание и солодовая база.

Засыпь: солод венский (полнота вкуса), солода карамельные (цвет, лёгкие карамельные ноты, стойкость пены).

Паузы затирания: 63°C — 60 мин (мальтозная пауза); 72 °C — 20 мин (осахаривание), 78°C — 5 мин.

Кипячение и хмель.

Кипячение сусла: 90 мин. Для горечи — Magnum (чистый профиль), на поздних стадиях — немного Perle для лёгкой пряности.

Брожение.

Стиль «Bock beer» мы решили вести лагерно: дрожжи низового брожения (с хорошей сбраживающей способностью и нейтральной ароматикой), основное брожение ~12-14°C, ~14 дней, затем лагеризация при низких температурах ~0°C ~4-5 недель.

Когда пиво дошло до кондиции, наступил главный момент — дегустация. Всё, что мы проделали — от чтения Жачинского до клонирования воды и варки «бир бок» — было необходимо ради одного: почувствовать живую связь с прошлым и проверить, может ли гродненская традиция ожить в XXI веке.

8. Заключение

Когда первый бокал будущего «гродненского бир бок» был розлит из ЦКТ, мы ощутили вкус, который мог родиться из той самой воды, описанной Жачинским. Он писал лишь о её «исключительной пригодности для пивоварения» [1], но мы позволили себе вообразить: возможно, три века назад он тоже подносил к губам кружку местного тёмного пива, сваренного на этой воде, и чувствовал ту же мягкость и полноту, что и мы сегодня.

Этот опыт стал не просто экспериментом, а делом целой команды, сплочённой вокруг идеи возрождения традиции. Гродненские историки и архивисты разыскивали источники, учёные анализировали воду, пивовары подбирали солода и дрожжи — и все вместе мы оживили строку из трактата XVII века, превратив её во вкус XXI-го. Так возник символический мост между веками, укрепивший гродненскую пивную историю и доказавший, что её можно не только изучать, но и продолжать.

Вода, о которой когда-то писали и спорили в трактатах, сегодня вновь стала частью пивоваренной традиции. А гродненское пиво, некогда звучавшее в хрониках и путевых заметках, вернулось к жизни в нашем бокале.

Так история замкнулась: от колодцев «нового рынка» и заметок Жачинского — к современной пивоварне, где мы своими руками сварили пиво, продолжившее путь гродненского тёмного пивоварения. И пусть этот «бир бок» станет не только напитком, но и напоминанием: у белорусского пива есть глубокие корни, и оно достойно того, чтобы его помнить, ценить и развивать дальше.

Источники

- Rzaczyński, G. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae et regionum adjacentium. Sandomiriae, 1721.

- Карпович, И. Ф., Синякевич, Н. Г. Химический состав и качество родниковых вод г. Гродно. // Вестник БГТУ. 2018. № 3.

- Кучинская, В. И. Физико-химические процессы самообезжелезивания в питьевой воде. // Минский университет, 2014.

- Palmer, J., Kaminski, C. Water: A Comprehensive Guide for Brewers. Brewers Publications, 2013.

- Palmer, J. How to Brew. 4th ed. Brewers Publications, 2017.

- Барышев, А. Н., Соловей, Ю. Ю. Минералогия природных вод Беларуси и её значение в пищевой промышленности. // Сб. материалов БНТУ. Минск, 2021.

- Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Polsce. Warszawa, 1881.

- Ермак, Ю. История пивоваренных заводов Гродно. // Гродненский губернский архив, 2015.

- История пивоварни Осипа Кунца. // grodnobrowar.by, доступ 2025.

- Гринкевич, В. Неманский водный путь и торговля в XIX веке. // harodnia.com.

- Campenhausen, L. P. B. Bemerkungen über Russland. Leipzig, 1807.

- Coxe, W. Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. London, 1784.

- Łozińscy, Maja i Jan. Historia polskiego smaku. Warszawa: PWN, 2012.

- ГУКПП «Гродноводоканал». Гродноводоканал. 140 лет. 1876–2016. Водоворот истории : [буклет] / на основе ист. материала А. Ф. Вашкевича; ред. И. А. Юзвяк, И. В. Зенкевич, О. А. Далькевич. — [Гродно], 2016.

- Гордеев, Ю. [Горад і палітычнае жыццё краіны; Гаспадарчае жыццё і камунальная гаспадарка] // Гародня X–XX стст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам / пад рэд. А. Ф. Смаленчука. — Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej, 2014. — (Гарадзенская бібліятэка). ISBN 978-83-7893-160-7.

- Гордеев, Ю. Магдебургская Гродно. — Гродно; Вроцлав: Гродненское движение «За Свободу»; Коллегиум Восточной Европы им. Я. Новака-Езёраньского, 2008. — (Гродненская библиотека). ISBN 978-83-89185-68-6.

- Радзюк, А. Grodnæ et orbi: гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе XIV–XX стст.: матэрыялы міжнароднай навуковай канф. (Гродна, 4–5 лістапада 2017 г.) / пад рэд. А. Радзюка і В. Галубовіча. — Мінск: А. М. Янушкевіч, 2018. — 352 с. — ISBN 978-985-7165-71-5.